高所作業車の資格や免許とは?取得方法・更新・再発行・運転技能講習・特別教育

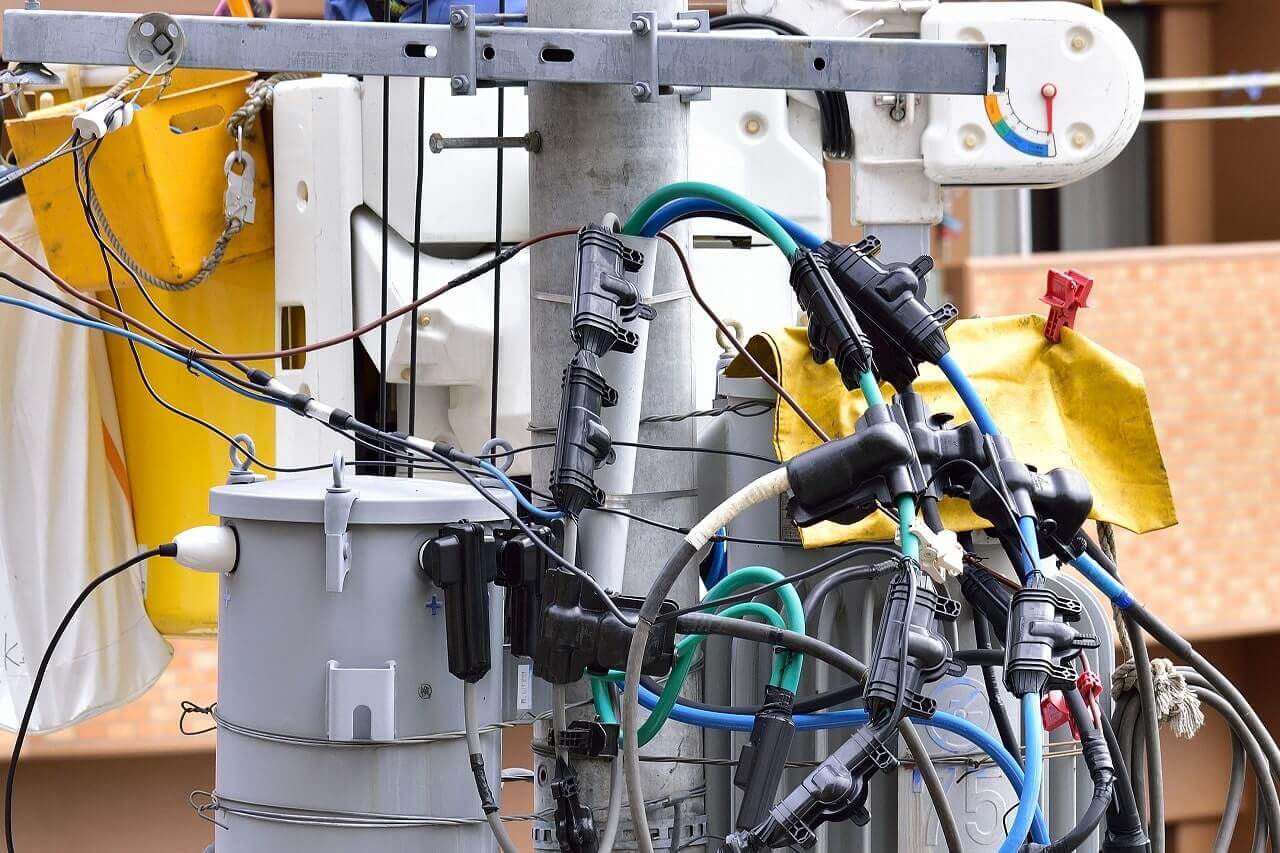

高所作業車は、建設現場や電気工事、看板設置など、高所での作業を安全かつ効率的におこなうために欠かせない車両です。しかし、高所作業車を運転・操作するには、適切な資格が必要です。資格がないと法律違反となるため、事前に講習を受けて正しく操作できるようにしておくことが重要です。

高所作業車は、建設現場や電気工事、看板設置など、高所での作業を安全かつ効率的におこなうために欠かせない車両です。しかし、高所作業車を運転・操作するには、適切な資格が必要です。資格がないと法律違反となるため、事前に講習を受けて正しく操作できるようにしておくことが重要です。本記事では、高所作業車を扱うために必要な資格の種類や講習内容、取得費用を詳しく解説します。また、具体的な講習場所についても紹介しているので、資格取得を検討している方はぜひ参考にしてください。

目次

高所作業車とは

高所作業車は労働安全衛生法で「高所における工事、点検、補修等の作業に使用される機械であって、作業床および昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備を有する機械のうち、動力を用いて、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう」と定義されています。

要約すると、「高所で作業するための、作業床(人が乗り込んで作業できるカゴ)と昇降ができる機能を持った車両」のことです。

つまり、エレベーターのように上り下りができ、必要な場所に運転していける機械を高所作業車と呼びます。

高所作業車は、建築現場はもちろん、橋やトンネルの点検にも用いられています。

身近な作業から特殊な作業まで、高所作業車は幅広く活躍している車両です。

そのため高所作業車の資格は、建設労働者におすすめな資格の一つとなっています。

資格が必要な高所作業車は2種類

資格が必要な高所作業車は2種類あり「1.トラック式高所作業車」と「2.自走式高所作業車」に分けられます。

ここではそれぞれの特徴を解説していきます。

1.トラック式高所作業車

トラック式高所作業車は、トラックの上に作業装置が付いているタイプの高所作業車です。

トラック式高所作業車のメリットは公道で走れる点で、自由に移動できる利便性があります。

しかし、公道で走る際にはトラックの大きさに応じた運転免許が必要になります。

2.自走式高所作業車

自走式高所作業車は、作業装置自体にタイヤが付いているタイプの高所作業車です。

自走式高所作業車は、タイヤの形状が複数あり、特殊な地盤での走行が可能になる点がメリットとして挙げられます。

しかし、自走式高所作業車は、自動車ではないため公道では走れない点には注意が必要です。

高所作業車の種類

高所作業車は、3つの装置で構成されています。

・走行装置

・昇降装置

つまり「動力装置の種類」×「走行装置の種類」×「昇降装置の種類」の組み合わせを変えることによって、さまざまな用途に対応できます。

なかでも昇降装置は、作業の場所やどのような作業をするのかに合わせて、多くの種類があります。例えば、「橋梁(きょうりょう)点検車」という高所作業車があります。

これは、橋を点検するためだけの昇降装置を備えた車両です。このように一つの作業に特化したものもあれば、汎用性の高いものもあります。

それでは、3つの装置をそれぞれ見ていきましょう。

高所作業車が操作できるの2つの資格

高所作業車の運転に必要な資格は、2種類に分かれています。

資格の違いは、作業床をもっとも高く上昇させたとき、地面から作業床の床面までの高さにより分けられます。

| 高所作業車の運転に必要な資格 | |

| 作業床の高さが10メートルm未満の高所作業車 | 技能講習修了者(安衛法61条) |

| 作業床の高さが10メートルm以上の高所作業車 | 特別教育修了者(安衛法59条) |

「技能講習修了者」は、どの高さの高所作業車でも操作可能です。

「特別教育修了者」の場合、高所作業車の能力が10メートル以上上昇するものだと、たとえ高さ1メートルの場所で作業する場合でも、「技能講習」を修了していなければ、操作できません。

そのため、技能講習修了者は特別教育修了者より多くの高所作業車が扱えます。

まずは高所作業車の2つの資格について、紹介していきます。

技能講習修了者(安衛法61条)

技能講習修了者とは、高所作業車の運転や操作に必要な知識と技能を習得し、適切な作業ができると認められた人を指します。この資格を取得することで、作業床の高さ10m以上の高所作業車も運転できるようになります。

技能講習は、学科講習(安全規則や機械の構造など)と実技講習(操作方法や異常時の対応など)で構成されており、11時間の学科と6時間の実技を受講することで修了証が発行されます。

次に説明する特別教育修了者との違いは、運転できる高所作業車の高さにあります。特別教育修了者は作業床の高さ10m未満の車両しか操作できませんが、技能講習修了者は10m以上の高所作業車の運転が可能です。そのため、より高所での作業が求められる現場では、技能講習の受講が必須となります。

なお、本資格は労働安全衛生法第61条に基づき定められており、事業者は対象業務に従事させる際に、資格の有無を確認する必要があります。

特別教育修了者(安衛法59条)

特別教育修了者とは、高所作業車の運転に必要な基礎的な知識と技能を身につけた人を指します。特別教育を受講することで、作業床の高さが10m未満の高所作業車を操作できるようになります。

この資格を取得するには、学科6時間と実技3時間の講習を受ける必要があります。学科では高所作業車の構造や安全対策、法律に関する知識を学び、実技では基本的な操作方法や危険回避の技術を習得します。

事業者は、作業床高さ10m未満の高所作業車を運転させる労働者に対し、特別教育を実施する義務があります(労働安全衛生法第59条第3項)。現場の作業内容に応じて、適切な資格を取得することが重要です。

更新は不要

技能講習と特別教育を修了すると「修了証」が発行されます。この修了証には有効期限が設定されておらず、一度取得すれば更新の必要はありません。そのため、定期的な講習を受けることなく、継続して資格を保持することが可能です。

ただし、修了証に記載された氏名が変更になった場合は、書き換えの手続きが求められます。

再発行の手続き

取得した修了証を紛失・破損した場合は、再発行の申請が可能です。高所作業車の運転をおこなう際には、修了証の提示が求められるため、紛失した場合は早めに手続きを進めることが大切です。

再発行の手続きは、修了証を発行した機関でおこないます。申請の際には、本人確認書類や必要な書類を準備する必要があるため、事前に発行元へ問い合わせて確認しておくとスムーズです。

再発行後は、修了証の情報(修了証番号や交付日)を控えておくことで、再び紛失した際の手続きを簡単にできます。

高所作業車の資格が取れる2つの講習

上記で説明したように、高所作業車を扱えるようになるには「技能講習修了者」か「特別教育修了者」の資格を取得する必要があります。

それぞれの資格について、具体的な講習内容を紹介します。

高所作業車運転技能講習

高所作業車運転技能講習の内容は、主に下記の4つで構成されています。

2.学科試験

3.実技講習

4.実技試験

講習を受けるだけでなく、「2.学科試験」と「4.実技試験」に合格しなければ、資格の交付はされません。

なお、高所作業車運転技能講習の受講時間や費用については、保有している資格によって変わってきます。

受講時間は、「12時間」「14時間」「17時間」の3種類のコースがあり、各コースの講習日数や内容、対象者、受講料を以下の表にまとめました。

| 12時間コース | 14時間コース | 17時間コース | ||

| 講習日数 | 2日間 | 2日間 | 3日間 | |

| 講習内容 | 学科 | 6時間 | 8時間 | 11時間 |

| 実技 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | |

| 学科試験 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | |

| 対象者 | ・移動式クレーン運転士免許を有する者 ・小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 |

・建設機械施工技術検定に合格した者 ・大型~普通自動車免許、もしくは大型特殊自動車免許のうち、いずれかを有する者 ・フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械運転技能講習、または、不整地運搬車運転技能講習を修了した者 |

・左記に記載している免除となる資格を有していない者 | |

| 受講料 | 35,000円~40,000円 | 35,000円~45,000円 | 40,000円~50,000円 | |

費用に関しては、受講する教習機関により多少の違いがありますが、講習内容や資格の効力は変わりません。そのため、事前に最寄りの教習機関の料金などを調べておくことをおすすめします。

次に、各受講時間の必要資格や受講料などの詳細を紹介します。自分がどの時間の講習を受ければいいのか、確認していきましょう。

12時間コース

12時間コース対象者は、以下の資格のどちらか一方でも持っている方です。

・移動式クレーン運転士免許を有する者

・小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

12時間コースは、学科6時間、実技6時間の講習時間に、学科試験1時間の構成です。

具体的な講習内容は以下の通りです。

・作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(5時間)

・関係法令(1時間)

【実技】

・作業のための装置の操作(6時間)

この工程を2日間に分けて受講していきます。

受講料は取得時間が短い分、3万5000円〜4万円と、他のコースよりも安く取得可能です。

14時間コース

14時間コース対象者は、以下の資格のどれか一つでも持っている方です。

・建設機械施工技術検定に合格した者

・大型~普通自動車免許、もしくは大型特殊自動車免許のうち、いずれかを有する者

・フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械運転技能講習、または、不整地運搬車運転技能講習を修了した者

14時間コースは、学科8時間、実技6時間の講習時間に、学科試験1時間の構成です。

具体的な講習内容は、以下の通りです。

・作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(5時間)

・関係法令(1時間)

・運転に必要な一般的事項に関する知識(2時間)

【実技】・作業のための装置の操作(6時間)

14時間コースも、2日間に分けて受講していきます。

受講料は、約3万5000円~4万5000円です。

17時間コース

17時間コースは、免除となる資格を有していない方が対象です。

学科11時間、実技6時間の講習時間に、学科試験1時間の構成です。

具体的な講習内容は、以下の通りです。

・原動機に関する知識(3時間)

・作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(5時間)

・関係法令(1時間)

・運転に必要な一般的事項に関する知識(2時間)

【実技】

・作業のための装置の操作(6時間)

講習時間が長いので、3日間に分けて受講しなければなりません。

受講料は、約40,000円~50,000円です。

高所作業車運転特別教育

高所作業車運転特別教育は、作業床の最大高さが10メートル未満の高所作業車であれば、操作できる資格です。特別教育を受講するのに、条件はありません。

また、技能講習と同じように、現在保有している資格によって、講習の一部免除を受けられます。

特に試験などもなく、学科と実技の講習をしっかり受ければ、修了証が交付されます。

講習時間や費用

高所作業車運転特別教育の講習日数や内容、対象者、受講料を以下の表にまとめました。

| 高所作業車運転特別教育 | |

| 講習日数 | 1日or2日間 |

| 講習内容 | 学科6時間/実技3時間 |

| 対象者 | 誰でも受講可能 |

| 受講料 | 15,000円~20,000円 |

高所作業車運転特別教育は、基本的に1日で終了しますが、教習機関によっては、2日間に分ける場合があります。

講習時間は、学科6時間、実技3時間の合計9時間です。

具体的な講習内容は、以下の通りです。

・原動機に関する知識(1時間)

・作業に関する装置の構造、取扱いの方法に関する知識(3時間)

・関係法令(1時間)

・運転に必要な一般的事項に関する知識(1時間)

【実技】

・作業のための装置の操作(3時間)

また、学科のみ、実技のみをおこなっている機関や、ベトナム語コースなどをおこなっている機関もあるので、自身にあった機関を選びましょう。

受講料は、15,000円〜20,000円と一番安く取得できます。

高所作業車運転特別教育の注意点

高所作業車運転特別教育で注意したいポイントは、作業主任者にはなれない点です。

高所作業は、労働災害が起こる可能性のある作業の一つです。

そのため作業主任者を選任し、労働災害を防止するための管理や指揮をおこなう必要があります。

作業主任者は、技能講習を修了した者から選任しなければならないので、特別教育では、作業主任者になれません。

自分が求められている仕事内容が、特別教育で問題ないのか、しっかり把握したうえで資格を取得しましょう。

高所作業車の資格取得の流れ

高所作業車の資格を取るための流れを解説していきます。

まずは資格取得に必要な書類や道具を用意しましょう。

必要な書類や道具は、以下になります。

・本人確認書類

・受講に必要な免許や資格証明書

・受講申込書に貼付する証明写真(30mm×24mmサイズで6ヵ月以内に撮影したもの)

・印鑑

・軍手

・ヘルメット(貸し出している場合もあるので、受講機関に確認)

必要書類や道具を用意したら、実際に手続きをおこないます。

手続きの大まかな流れは下記になります。

2.受講申込書を記入

3.必要書類を送付

4.受講料の支払い

受講機関によって手続き内容は、異なる場合があるので、詳しくは受講機関にて確認してみてください。

高所作業車の資格はどこで受講できる?

高所作業車の資格を取得するには、全国各地にある教習機関に行く必要があります。

さまざまな協会や教習所があるため、どこで受講しようか迷っている方もいるのではないでしょうか。

そこで、特定の地方だけでなく、全国的に展開している教習所や協会を一覧表で紹介します。

全国的に展開している教習機関は、インターネットなどでも情報が手に入りやすく、受講までの流れが比較的スムーズにおこなえるため便利です。

| 団体名 | コベルコ教習所 | 一般社団法人全国登録教習機関協会 | 建設業労働災害防止協会(建災防) |

| 開催している都道府県 | ・北海道 ・栃木県 ・千葉県 ・新潟県 ・岐阜県 ・兵庫県 ・広島県 ・愛媛県 ・福岡県 ・熊本県 |

・北海道 ・青森県 ・岩手県 ・宮城県 ・秋田県 ・山形県 ・福島県 ・茨城県 ・栃木県 ・群馬県 ・埼玉県 ・千葉県 ・東京都 ・神奈川県 ・山梨県 ・長野県 ・新潟県 ・富山県 ・石川県 ・福井県 ・岐阜県 ・静岡県 ・愛知県 ・三重県 ・滋賀県 ・京都府 ・大阪府 ・兵庫県 ・奈良県 ・和歌山県 ・鳥取県 ・島根県 ・岡山県 ・広島県 ・山口県 ・徳島県 ・香川県 ・愛媛県 ・高知県 ・福岡県 ・佐賀県 ・長崎県 ・熊本県 ・大分県 ・宮崎県 ・鹿児島県 ・沖縄県 |

・北海道 ・青森県 ・岩手県 ・宮城県 ・秋田県 ・山形県 ・福島県 ・茨城県 ・栃木県 ・群馬県 ・埼玉県 ・千葉県 ・東京都 ・神奈川県 ・山梨県 ・長野県 ・新潟県 ・富山県 ・石川県 ・福井県 ・岐阜県 ・静岡県 ・愛知県 ・三重県 ・滋賀県 ・京都府 ・大阪府 ・兵庫県 ・奈良県 ・和歌山県 ・鳥取県 ・島根県 ・岡山県 ・広島県 ・山口県 ・徳島県 ・香川県 ・愛媛県 ・高知県 ・福岡県 ・佐賀県 ・長崎県 ・熊本県 ・大分県 ・宮崎県 ・鹿児島県 ・沖縄県 |

| 特徴 | ・高所作業車のみでなく、多くの技能講習や特別教育をおこなっている

・土日の講習もおこなっているので、平日に行けない人におすすめ |

・勤め先の会社が会員になっている場合、非会員より安い受講料で、講習を受けられる | ・各都道府県に拠点があり、高所作業車以外に多くの技能講習や特別教育をおこなっている

・実施している講習としていない講習が、都道府県によって違う |

| サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

高所作業車の装置

高所作業車は、3つの装置で構成されています。

・走行装置:高所作業車を移動させる装置

・作業装置:高所作業車で作業をする装置

この3つの装置の組み合わせで、さまざまな用途に対応できます。

それぞれの3つの装置を紹介していきます。

動力装置

高所作業車を動かす原動機は、下記の3種類です。

|

走行装置

高所作業車を移動させる走行装置は、下記の3種類です。

|

ちなみに、公道を走行できるのは、ナンバーの付いているトラック式のみとなっているので注意しましょう。

作業装置

作業装置は、上下に動くだけでなく、前後左右に動くものもなど、さまざま特徴を持った装置があります。

| 装置 | 特徴 |

| 1.伸縮ブーム型 | ・ブームが伸縮し昇降するタイプで、作業位置へ直線的に接近できるため、位置決めが簡単で便利 ・電気工事や造園など幅広い現場で使用されている |

| 2.屈折ブーム型 | ・ブームを屈折させて平行移動できるタイプで、障害物がある作業現場に適している ・設備の保守点検などの作業に活用される |

| 3.混合ブーム型 | ・伸縮と屈折の両機能を備え、広範囲での作業が可能 ・建設現場や保守点検作業で活用される |

| 4.垂直昇降型 | ・床を垂直に上下させるタイプで、作業範囲は上部に限定 ・主に屋内の照明や配管工事で使用される。 |

<あわせて読みたい>

高所作業車を中古購入する際のチェックポイントはこちら

高所作業車の資格についてよくある質問

高所作業車の資格について、よくある質問Q&Aをまとめました。

Q1.高所作業車技能講習の実技や学科試験は難しい?

高所作業車技能講習は、難関な試験ではありません。合格率は99%と高い水準です。

不合格になった方の多くが、居眠りなど、基本的な講習を受ける姿勢ができていなかったことが理由になります。

高所作業車の操作は、自分の命だけでなく、他人の命も危険にさらす可能性のある作業です。自覚を持ち、しっかり講習を受けましょう。

Q2.作業床に乗るだけの人は資格がなくても大丈夫?

作業床に乗るだけで、高所作業車の操作をしなければ資格は必要ありません。

しかし、高所での作業は危険が伴います。

万が一、無資格者が作業床から転落などの事故を起こしてしまった場合、技能講習を受けている作業主任者の責任にもなってしまいます。

資格は不要とはいえ、自分の身を守るためにも、高所作業に関する講習を受けることをおすすめします。

Q3.普通免許があれば高所作業車の資格はすぐ取れるの?

自動車の普通免許があれば、14時間コースで受講できます。

何も免許を持ってない場合より、3時間短縮でき、2日間で取得可能です。

ただし、トラック式高所作業車を公道で走る場合、準中型免許以上が必要です。

準中型免許の取得でも普通免許を持っていれば、時間短縮が可能ですが、ある程度の時間が必要となります。

Q4.高所作業車の資格取得は助成金の対象?

高所作業車の技能講習や特別教育は、「建設事業主などに対する助成金」の対象です。

企業の規模によって助成金の金額が変わるため、詳しくは厚生労働省の「建設事業主等に対する助成金」のページでご確認ください。

(参考元:建設事業主等に対する助成金|厚生労働省)

Q5.高所作業車の資格取得のために発生したお金は会社が負担する?

勤め先の会社によりますが、負担してくれる会社も多いです。

また、仕事に必要な資格であることから、会社が費用負担と受講の段取りまでおこなってくれ、資格取得ができる場合もあります。

ただし、会社によっては、資格取得後すぐ退職した場合、会社が負担した資格取得の費用を返さなければならないこともあります。

そのため、勤め先の会社の制度を確認し、よく相談をしてから、資格取得をするようにしましょう。

まとめ

高所作業車は比較的簡単に取得でき、仕事の幅が広がる資格の一つです。いろんな場面で活躍しているため、高所作業車の資格を求める現場は、数多くあります。建設現場はもちろん、工場施設内外、造船や造園など、現代の作業現場ではなくてはならない存在です。

そのため、高所作業車の資格を取得していると、一つの強みとして、多くの現場で重宝されるでしょう。

-

- 高所作業車とは高い位置で作業する場合に使用される車両

- 高所作業車を操縦する場合、「高所作業車運転技能講習」か「高所作業車運転特別教育」どちらかを取得しなければならない

- 技能講習は全ての高所作業車を運転できるが、特別教育は10メートルm未満の高所作業車しか運転できない

- 高所作業車運転技能講習は一定の条件を満たせば講習時間を短縮できる