バックホー|主な種類・操作資格・ユンボや油圧ショベルとの違い

工場や建設現場などで活躍する重機の中に、「バックホー」と呼ばれるものがあります。バックホーは、土砂を掘削する自走式の土木機械で、「ユンボ」や「油圧ショベル」とも呼ばれます。

本記事では、バックホーの特徴、運転免許と操縦資格、主なメーカーと種類、呼び名の違いを説明します。事業への導入や、資格取得の検討時は、参考にしてください。

バックホーとは?

バックホーとは、バケット(ショベル)部分が操縦者の方向を向いた油圧ショベルのことです。

オペレーターは、土や砂利を引き寄せるようにバケットを動かし、地面より低い場所の物をすくいとる現場で活躍する重機です。主に、採石場での土砂すくいや産業廃棄物の積み下ろしで重宝されています

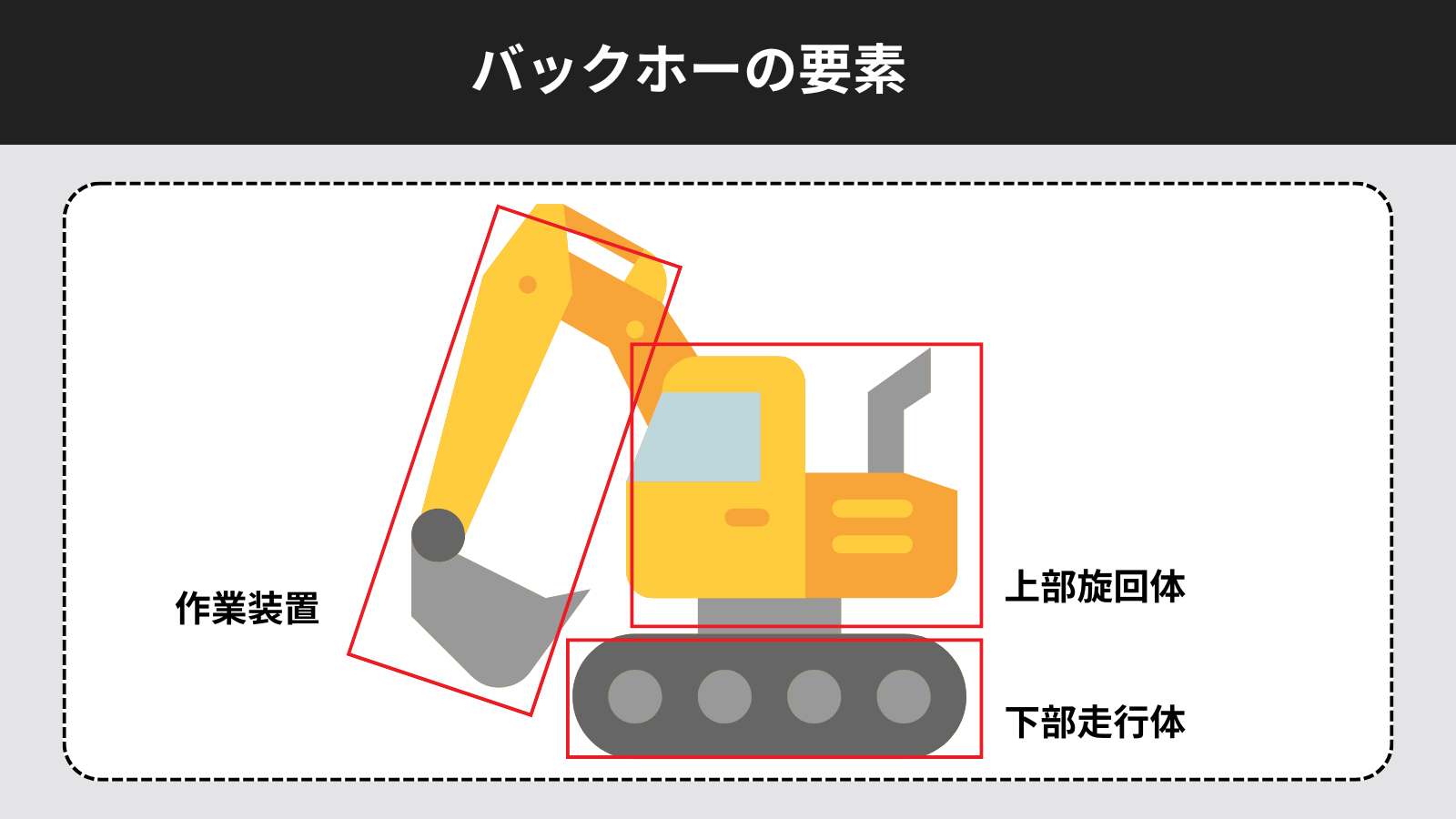

バックホーは、主に3つの要素で構成されています。

| 作業装置 | 上部旋回体 | 下部走行体 |

| ・アーム ・バケット |

・油圧制御装置 ・キャブ |

・キャタピラー |

また、アタッチメント配管仕様のバックホーであれば、バケットを取り外して別のアタッチメントに交換できます。

別のアタッチメントに付け替えればさらに活躍の場が広がり、汎用性が高くなります。

ただし、アタッチメントを付け替えられるのは、油圧式アタッチメント管があるバックホーのみで、すべてのバックホーがアタッチメント交換できるわけではないので注意しましょう。

バックホーのアタッチメントの種類

バックホーのアタッチメントは、製造しているメーカーや大きさにいくつか種類があります。アタッチメントの種類を理解して適切に使用すると、作業効率の向上が期待できます。

本章では、バックホーのアタッチメントの種類を解説します。

①建設現場で便利なアタッチメント

まずは、建設現場で便利なアタッチメントを紹介します。

通称「フォーク」と呼ばれるアタッチメントであるグラップルは、家屋の解体や移動作業、選別作業ができるようになるものです。

爪で物を挟んで移動させることができるため、ショベルでは移動させられなかった長く大きなものでも運べます。

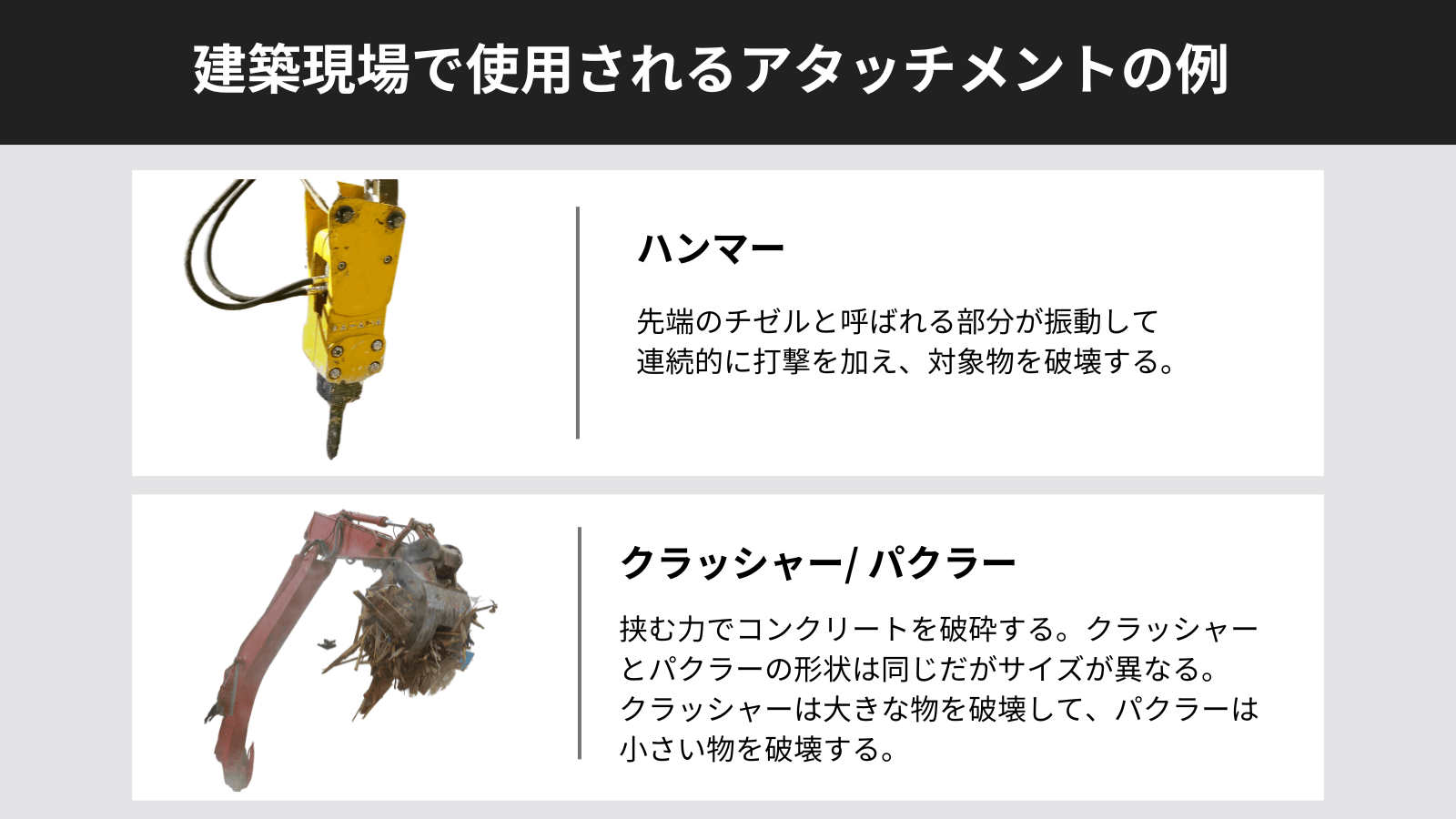

また、解体作業でさらに役に立つアタッチメントには、次の3つがあります。

|

・ハンマー(ブレーカ) |

これらのアタッチメントは、固いコンクリートの粉砕に役立つアイテムであり、ビルの解体などに使用されます。

このほか、粉ふるいのように網目がついたスケルトンバスケットや、穴をあけるためのオーガなど、さまざまなラインナップがあります。

②農作業・畜産現場でも活躍できるアタッチメント

建設現場のイメージが強いバックホーですが、アタッチメント次第では農作業や畜産現場でも活躍します。

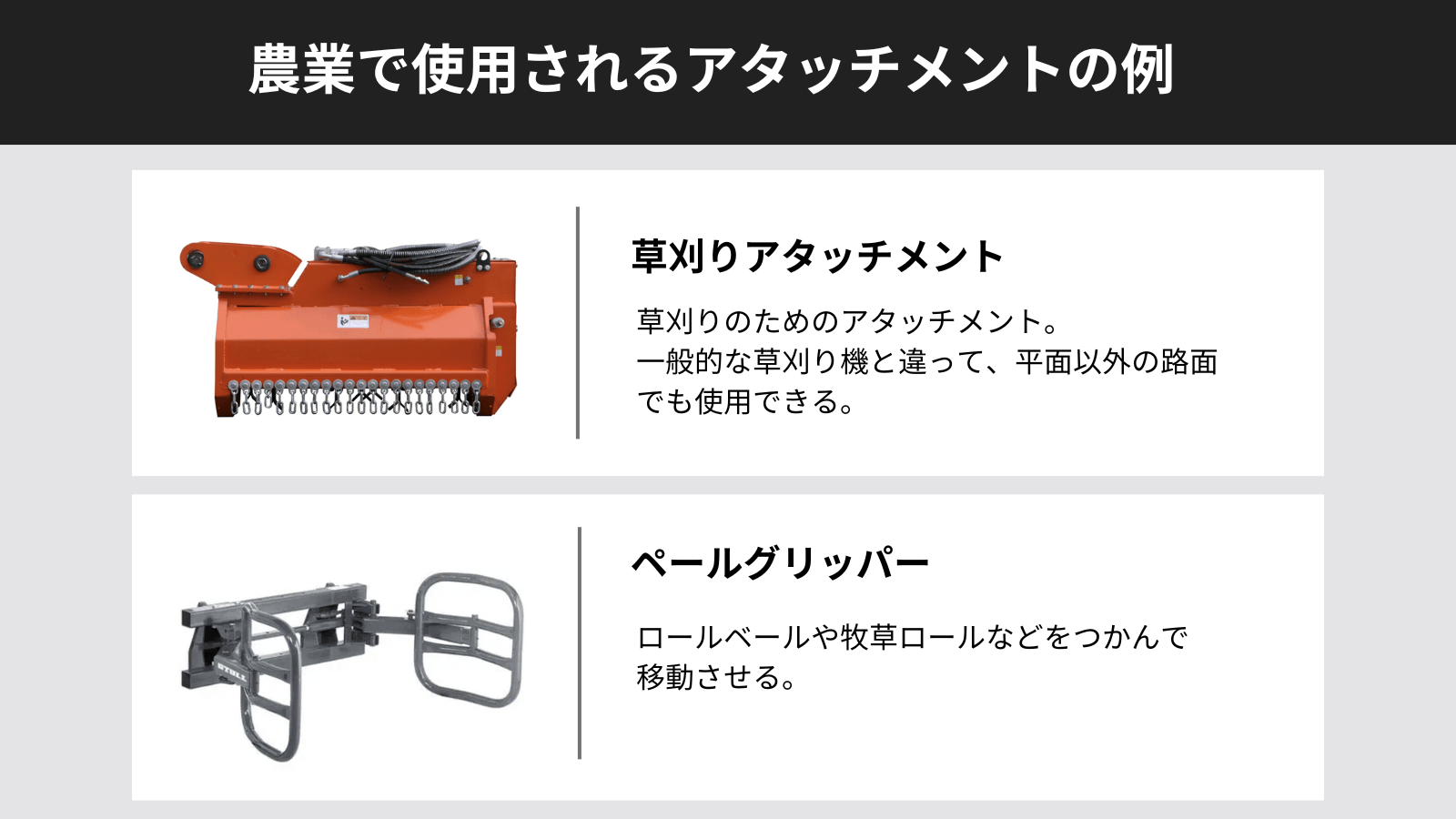

農作業で活躍するアタッチメントは、刈払い用アタッチメントです。

別名「草刈りアタッチメント」といい、草刈りのためのアタッチメントです。

一般的な草刈り機と違って、平面以外の路面でも使用できる点が特徴です。

油圧ショベルの動きで、あぜ道やのり面と呼ばれる人工的な傾斜のある地形でも自由に草刈りができます。

畜産現場では、ベールグリッパーというロールベールや牧草ロールなどをつかんで移動させるアタッチメントが活躍します。

ベールグリッパーは、普通のフォークでは難しい場面でもちょうど良い力加減で作業できるのが特徴で、大きなロールを挟めるので、畜産現場で重宝しています。

さらに、レーキという刈り取った雑草や木の型付けに役立つアタッチメントもあります。

バックホーとアタッチメントの組み合わせ次第で、工事現場だけでなくさまざまな場面で使用することができる重機、それがバックホーです。

アタッチメントの付け替えには十分な注意を!

非常に便利なものが多いバックホーのアタッチメントですが、交換するにはかなりの労力が必要です。

アタッチメントはそれぞれ機械が組み込まれているため、それなりに重く、複数人で付け替えなくてはなりません。

複数人で作業することで、時間の短縮と事故防止につながります。

メーカーにもよりますが、アタッチメントが交換できるバックホーには、アタッチメント交換用ロックがついているものもあります。

このロックがついていれば、1人でもつけ外しがしやすいようになっています。

ただし、慣れないうちは会社の先輩や、ベテランの操縦士と一緒に交換をするようにしましょう。

バックホーの操作資格・免許

バックホーを公道で運転する際と作業時の操縦には、免許と資格が必要です。これらの免許を取得することで、ユンボや油圧ショベルの運転も可能です。ただし、自宅の畑や私有地では、道路交通法が適用されず免許なしで運転と操作ができます。本章では、操縦と運転免許を解説します。

バックホーの運転に必要な免許

バックホーで公道を走るために必要な免許は、自動車と同じで、運転する自動車の車両総重量と最大積載量で分けられています。

以下に、自動車の運転免許と対応している車両の大きさ、条件をまとめました。

【運転免許と運転可能な自動車の条件】

| 運転免許 |

条件 | |

| 車両総重量 | 最大積載量 | |

| 普通免許 | 3.5t未満 |

2.0t未満

|

| 準中型免許 | 7.5t未満 |

4.5t未満

|

| 中型免許 | 11.0t未満 |

6.5t未満

|

| 大型免許 | 11.0t以上 |

6.5t以上

|

ただし、バックホーの運転について、一つ注意しなければいけないことがあります。

それは、ホイール式のタイヤを装着したバックホーでなければ公道は走れないということです。

クローラー式のバックホーを移動させるには、重機回送用のトラックの荷台に乗せて輸送します。

そのほか、バックホーは運転免許を所有していなくても操縦資格の取得が可能です。

しかし、運転免許を持っていなければ、当然公道の走行はできません。

稼働制限がかかり不便な場面もでてくるため、できれば運転免許を取って実践経験を積んでからの資格取得を推奨します。

また、運送会社などで3ヵ月以上、中型・大型のトラックを運転した経験が証明できると、次に紹介する操縦資格の講習期間が短くなります。

バックホーの操縦に必要な資格

バックホーにも大きさがあり、3トンを境に、それぞれ下記の操縦資格が必要です。

|

・重量が3t未満のバックホー:小型車両系建設機械の運転に係る特別講習を受ける |

どちらも一般の教習所でなく、メーカーが持っている専用の教習所で講習を受けます。

受講条件は、年齢制限のみで、どちらの資格も満18歳以上で取得できます。

小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育講習から受けても良いですし、車両系建設機械運転技能講習から挑戦することも可能です。

特に決めていないのであれば、ひとつですべてのバックホーを操縦できる、「車両系建設機械運転技能講習」を取得すると便利かもしれません。

この操縦資格を持たないままバックホーを操縦すると、厳しい罰則の対象となります。

罰則を受けて、自分も会社も被害を受けないためにも、必ず操縦資格は取りましょう。

では、それぞれの資格の詳細を解説します。

①小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育

3トン未満の小型バックホーを操縦する場合は、小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育講習です。

比較的小さなバックホーが操縦できるようになるので、造園や配管工事などの狭い場所で活躍します。

| 講習名 | 資格内容 | 費用 | 講習内容 |

| 小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育 | 3トン未満のバックホーの操縦 | 約2万円 | 学科7時間/実技6時間 |

受講に必要な費用は、修了証の写真代も含めて約2万円であり、講習時間は、学科と実技を合わせて2日間ほどです。

学科は試験があるものの、実技に試験はなく、講習の修了とともに操縦資格が与えられます。

ただ、学科試験の内容も、きちんと講習を受けていれば決して難しいものではありません。

緊張せずに、リラックスして講習に臨みましょう。

また、小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育講習修了後3か月以内であれば、上の資格である車両系建設機械運転技能講習のいくつかの講習が免除されます。

ステップアップを考えている方は、3ヵ月以内に次の講習を申し込んでください。

②車両系建設機械運転技能講習

3トン以上のバックホーを操縦をする場合は、車両系建設機械運転技能講習を受け、試験に合格する必要があります。

この資格を持っていると、すべての大きさのバックホーを操縦でき、工事現場や産業廃棄物処理場でも活躍できるようになります。

| 講習名 | 資格内容 | 費用 | 講習内容 |

| 車両系建設機械運転技能講習 | 3トン以上のバックホーの操縦 | 約5万円 | 学科13時間/実技25時間 |

必要な費用は約5万円で、テキスト代や写真代もすべて含まれます。

講習では、免許や資格を何も持っていなければ、学科が13時間、実技が25時間です。それぞれに試験が設けられており、両方合格して初めて修了証が交付されます。

学科試験の難易度はそれほど高くないですが、実技試験はかなり難しく、少しのミスで失格になるため注意してください。天候にも左右されやすいため、落ち着いて丁寧に試験に臨むことがポイントです。

また、車両系建設機械運転技能講習を修了し、別の資格と合わせると他の重機も操縦できるようになります。具体的には、ブルドーザーやブレーカと言った重機です。これらの操縦資格も狙うのであれば、車両系建設機械運転技能講習の取得を推奨します。

バックホーとよく似た重機との違い

バックホーという呼び名になじみがない人もいるのではないでしょうか。

見た目だけで言えば、ユンボのようにも見えますし、パワーショベル、油圧ショベルにも見えます。

このように、バックホーとよく似た重機は知っているけど、何が違うのかわからない人は少なくありません。

そこで、バックホーと、それによく似た重機の違いについて説明していきます。

【バックホーの呼び名一覧】

| 呼び名 | シーン |

| バックホー | 行政で使われることが多い |

| ユンボ | 「レンタルのニッケン」の登録商標 |

| パワーショベル | バケットが外向きの時の呼び名 |

| 油圧ショベル | 建設業界での呼び名 |

| ショベルカー | マスコミでの呼び名 |

| ドラグショベル | 官庁が資料などに表記する際に使われる用語 |

バックホーは、似た重機と見分けが難しいように感じますが、実はすべて同じ重機です。シーンごとに定められた呼び方が存在していることが関係して、さまざまな名称で呼ばれています。

ちなみに、英語では「EXCAVATOR(エクスカベーター)」と呼ばれ、トラクターの後ろにバケットを取り付けたものを指すケースが多いです。

バックホーの主なメーカー7選

バックホーを事業に導入するとき、どのメーカーの重機を選べばいいか迷うものです。本章では、バックホーの主要メーカーと、メーカーごとの特徴と強みを紹介します。

クボタ

(引用元:クボタ)

クボタは、0.5トンから5.5トンまで、さまざまなラインナップのミニバックホーを用意しています。

主な種類は、次のとおりです。

|

・超小旋回タイプ(RXシリーズ):狭い場所でもスムーズに作業可能。建設現場や住宅地での作業向け。 |

UシリーズやRXシリーズでは、後方や前方の旋回半径が小さく狭い場所でも作業でき、独自の油圧システムによる、細かな操作のしやすさもクボタの魅力です。

コマツ建機

コマツ建機では、超小型機から超大型機まで、さまざまなサイズのバックホーを提供しています。

主な種類は、次のとおりです。

|

・超小型・小型(PC01、 PC10、 PC30、PC78など):住宅地や狭い現場向け。 |

コマツ建機のバックホーは、ハイブリッド技術やICT技術を活用したスマート施工に強みがあります。遠隔監視システムのKOMTRAX(コムトラックス)が搭載され、位置情報、バッテリー、燃費、稼働状況をリアルタイムで把握可能です。

そのほか、オペレーターの操作をアシストするスマートコントロールも搭載されています。キャブが強靭な設計のため、転倒時に怪我のリスクが少ないのも魅力です。

オプションにも人気があり、ハサミつきのアタッチメントを搭載する事業者が多いです。

日立建機

(引用元:日立建機)

日立建機は、多様な作業ニーズに応えるため、さまざまなサイズと仕様の油圧ショベルを提供しています。

日立建機の主なバックホーの種類は、次のとおりです。

| 種類 | 特徴 |

| ミニショベル(ZX17U-5A、ZX33U-5Aなど) | 小型で取り回しが良く、狭い現場や都市部の工事に適している |

| 小型ショベル(ZX55U-5A、ZX75US-5Aなど) | 中規模の工事や多目的な用途に対応できるモデル |

| 中型ショベル(ZX135US-6、ZX225US-6など) | 土木工事や建設現場での主要な作業に適したモデル |

| 大型ショベル(ZX490LCH-6、ZX890LCH-6など) | 大規模な土木工事や採掘現場での使用に適した高出力モデル |

| 超大型ショベル(EX1200-7、EX8000-6など) | 鉱山や大規模採掘現場での使用を想定したモデル |

建設現場や用途に応じた、最適な機種を選択できるのが強みです。また、フレーム剛性が高く、耐久性に優れており、整備や修理回数を減らせます。メンテナンスコストを削減できるのは、大きな魅力です。

油圧技術にも強みを持ち、HIOS(Hydraulic Intelligent Operation System)と呼ばれる独自の油圧システムを搭載しています。

神綱方式・日立方式・三菱方式・JIS方式といった、操作パターンを変更できるマルチレバーが4つ用意されているため、繊細な操作が可能です。細かい土工事や仕上げ作業での扱いやすさに定評があります。

CAT(キャタピラー)

(引用元:CAT)

CAT(キャタピラー)は、世界的な建設機械メーカーで、性能と信頼性の高さが特徴です。CATのバックホーの主な種類をまとめました。

| 種類 | 特徴 |

| ミニ油圧ショベル(301.7CR、302CR、303CRなど) | 小回りが利き、精密な作業が可能なモデル |

| 小型油圧ショベル(313GC、315GCなど) | 中規模の建設現場や土木工事で使用されるモデルで、汎用性が高い |

| 中型油圧ショベル(320GC、325-Tier4/StageVなど) | 大型の建設プロジェクトや採掘現場で活躍するモデル |

| 大型油圧ショベル(352-Tier4/StageV、395-Tier4/StageVなど) | 大規模な採掘や土木工事で使用されるモデル |

| 解体用油圧ショベル(340UHD、352UHDなど) | 建物の解体作業に特化したモデルで、専用のアタッチメントを装着するタイプ |

CATのバックホーは、多様なアタッチメントに対応するのが特徴です。さまざまなアタッチメントを装着することで、掘削、積込、破砕、選別、整地など、多彩な作業で活躍します。

ほかにも、Cat PAYLOADという独自のテクノロジーにより、作業中の計量が可能となりました。これにより、オペレーターは目標積載量に正確に合わせられ、過積載や過少積載を防止し、作業効率の向上に貢献します。

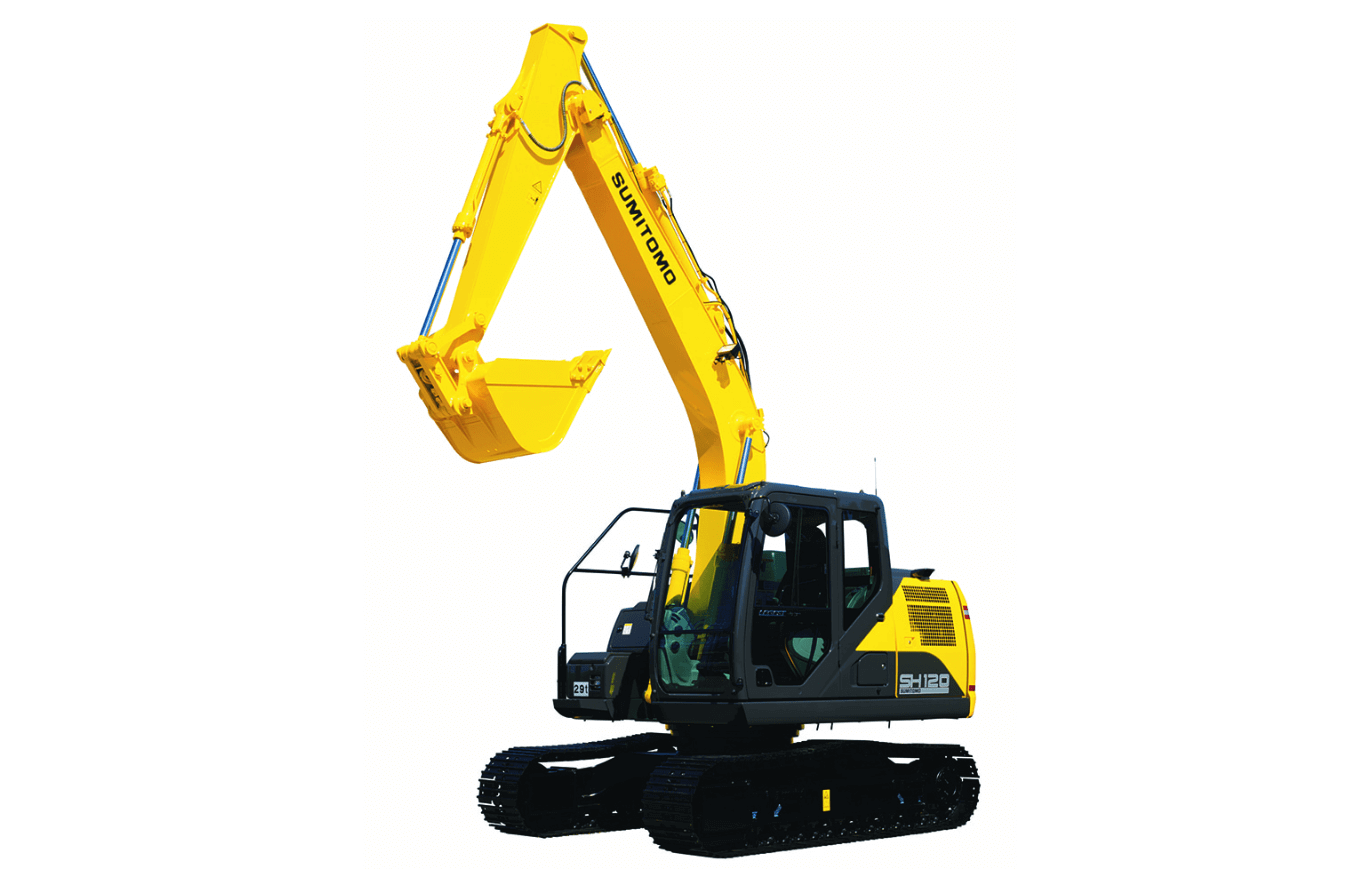

住友建機

(引用元:住友建機)

住友建機でも、多種多様のニーズに応えるため、さまざまなサイズのバックホーを提供しています。

主な種類は、次のとおりです。

| 種類 | 特徴 |

| 小型ショベル(SH75X-7、SH75XU-7など) | 取り回しの良さが特徴のモデル |

| 中型ショベル(SH120-7、SH125X-7など) | 狭所作業にも対応できるサイズ感で多用途で活躍 |

| 大型ショベルシリーズ(SH200-7、SH235X-7など) | 大規模な土木作業が適している |

| 超大型ショベルシリーズ(SH700LHD-7) | 鉱山での作業に適している |

住友建機のバックホーは、高品質な素材と頑丈な設計により、過酷な作業環境下でも長期間にわたり安定した作業が叶います。

また、燃費効率の高いエンジンや低騒音設計を採用し、環境への影響を最小限に抑えているのも特徴です。

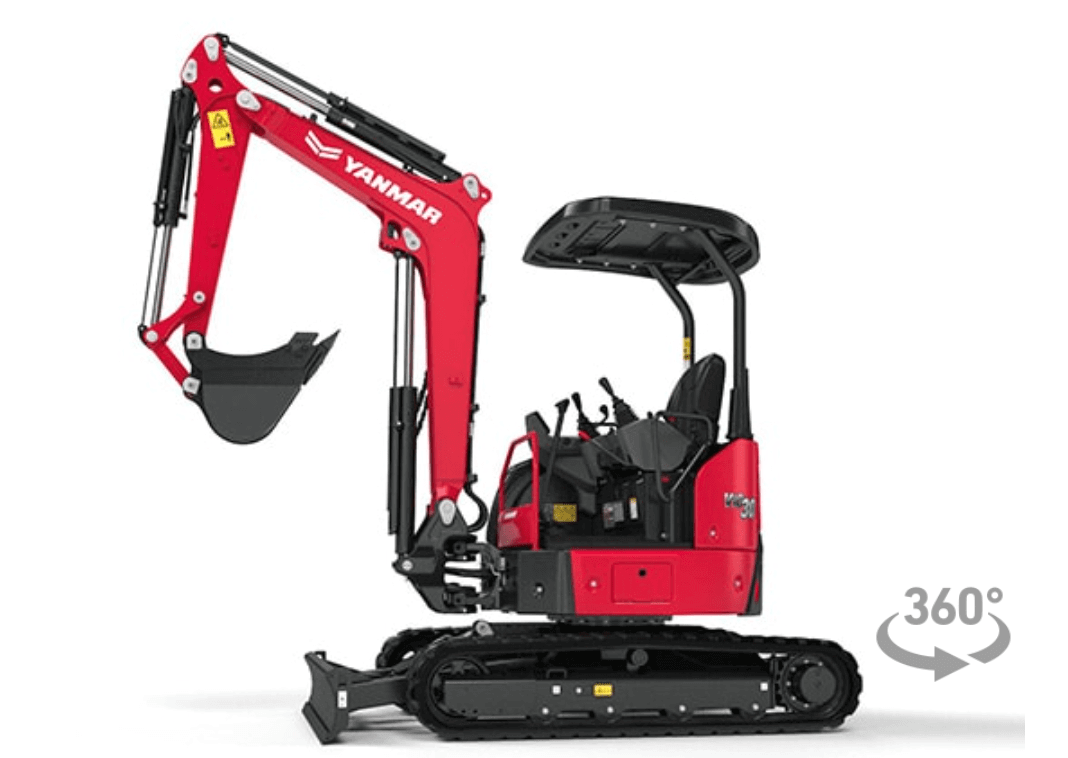

ヤンマー

(引用元:ヤンマー)

ヤンマーは、建設機械分野で高い評価を受ける日本のメーカーです。

バックホーでは、次の種類を用意しています。

|

・ViOシリーズ(後方超小旋回):後方超小旋回で安定した掘削力が強み |

ヤンマーのバックホーは、燃費性能やコンパクト設計、耐久性の高さが他社と比較して優れています。狭い現場や都市部での作業能力の高さは、ヤンマーの大きな強みです。

特に、後方超小旋回のシリーズはヤンマーが世界で初めて開発しました。狭所作業の現場で高い評価を得ています。

IHI(石川島播磨重工業)

IHI(石川島播磨重工業)は、かつて建設機械分野で、多様なバックホーを提供していました。2016年に建設機械事業を株式会社カヤバに譲渡しましたが、機能性と信頼性の高さから、IHIの中古のバックホーは、現在も人気が高いです。

主なバックホーの種類は、次のとおりです。

| シリーズ | 特徴 |

| 10VZ | 小型モデルで、狭い現場での作業に最適 |

| 30NX | 中型モデルで、一般的な建設作業にて活躍 |

| 40VX | より大きな作業に対応するためのモデルで、高い掘削力を持つ |

| 50VX | 大型モデルで、大規模な建設プロジェクトで活躍する |

とくに、小型から中型のバックホーは、大手に負けない人気があります。狭い現場での作業や都市部での工事に適したモデルは、操作性や取り回しの良さが評価されていました。

バックホーの新車・中古車の価格相場

バックホーの価格は、機種のサイズ、性能、メーカー、年式、稼働時間、状態といったさまざまな要因で大きく変動します。

新車および中古車の価格相場の一例を表にまとめました。参考にしてください。

| 【新車】価格相場 | |||||

| サイズ | メーカー | モデル | 車両の特徴 | 価格 | |

| 小型モデル | 日立建機

|

ZX75US-5B | 容量 | 0.28m³ | 約898万5,000円 |

| 質量 | 7.2t | ||||

| ZX75US-7 | 容量 | 0.28m³ | 約1,070万円 | ||

| 質量 | 8.28t | ||||

| 中型モデル | ZX135US-6 | 容量 | 0.5m³ | 約1,548万5,000円 | |

| 質量 | 13.7t | ||||

| 大型モデル | ZX530LCH-6 | 容量 | 1.9m³ | 約5,305万5,000円 | |

| 質量 | 52.7t | ||||

| ZX530LCH-7 | 容量 | 1.9m³ | 約5,942万円 | ||

| 質量 | 53.1t | ||||

| 【中古車】価格相場 | |||||

| サイズ | メーカー | モデル | 車両の特徴 | 価格 | |

| 小型モデル | 日立建機 | ZX75US-5B | 年式 | 2015年 | 約600万円 |

| 稼働時間 | 4,890時間 | ||||

| 中型モデル | 住友 | SH135X-6 | 年式 | 2015年 | 約600万円 |

| 稼働時間 | 4,890時間 | ||||

| 大型モデル | 日立建機 | ZX135US-6 | 年式 | 2017年 | 約780万円 |

| 時間 | 4,407時間 | ||||

稼働時間については、アワーメーターにて確認可能です。

バックホーに関するよくある質問

本章では、バックホーに関するよくある質問をまとめました。

バックホーのバケット容量とは何のことですか?

バックホーのバケット容量とは、バケットで一度に土砂などを持ち上げられる体積のことです。単位は「立米(m³)」です。メーカーカタログには、「山積み容量」として記載されていることが多いです。

バックホーが動く仕組みは?

バックホーは、油圧の力で走行やバケットの動作をおこないます。

| 走行 | バケットの操作 |

| ①ディーゼルエンジンにより加圧した油を油圧ポンプに送る ②油圧ポンプから、コントロールバルブを介して油圧モーターへ送る ③油圧モーターが回転する。回転力がギアを介して駆動輪に伝わる |

①バケットの根元に、HリンクとIリンクと呼ばれるリンクがある ②Hリンクは、1つが油圧シリンダー、もう1つはバケットにジョイントしてある ③油圧装置でシリンダーに圧力をかけると、ピストンロッドが伸び縮みしてバケットが動く |

バックホーの排土板とはなんですか?

排土板とは、土砂を押してならすための板です。

比較的小さなバックホーには標準装備されていることが多いです。

バックホーはリースできますか?

バックホーのリースは、もちろん可能です。

トラック流通センターでは、与信がとおりやすく低金利なリースをご用意しています。

弊社と提携している会社との契約となるため、与信のとおりやすさが強みです。

リースを諦めていた方や、資金調達が間に合わない方は、ビジネスを加速させるためにぜひご検討ください。

まとめ

バックホーの特徴からアタッチメント、運転・操縦に必要な免許や資格、主要メーカーの特徴について解説しました。バックホーの操縦資格を持っていると、さまざまな現場で大活躍できること間違いありません。

さらにアタッチメントを付け替えることで、バックホーそのものの活躍の場が広がります。幅広い現場で活躍できるよう、キャリアアップしていきたいと思っている人は、バックホーの資格取得をご検討ください。

-

- バックホーは、バケットが操縦者の方向を向いた油圧ショベル

- 地面より低い場所の物をすくいとる現場で活躍する

- アタッチメント次第で、バックホーの活躍の場が広がる

- バックホーの運転と操縦はそれぞれ別の免許・資格が必要