運転免許の深視力とは?合格のコツやトレーニング法|中型・大型・二輪免許の取得や更新に必要

大型トラックやけん引免許などを運転する際は、深視力という物体を立体的に見る能力が必要です。大型トラックやけん引免許を取得時、深視力検査で不合格の場合、いくら運転が上手でも免許を取得することはできません。また深視力は、免許更新の際にも検査を受けます。

この記事は深視力検査のコツやトレーニング方法などをご紹介していきます。

深視力とは?

深視力とは、物体を立体的に捉える力、目標としている物体までの距離などを推測する力のことです。

普通車ではあまり必要ないですが、長く大きい大型トラックやけん引する際には必要不可欠であり、深視力が欠如していると事故を起こす可能性が高まります。

普通車の場合、白線以内に収まっていれば事故を起こす可能性は少ないですが、トラックなどの大きい車両では白線を超えて運転することも多いです。

通常の視力の良さとは違うため、視力が高くても深視力は低い可能性があるので注意が必要です。ただし、深視力は、トレーニングによって改善できるものもあります。

なぜ、深視力が重要なのか?

深視力は、大型トラックを運転する際に非常に重要な視覚能力です。特に、大型車は全長が長く、車幅も広いため、距離感や立体的な感覚を正確に把握する必要があります。この能力が欠けていると車間距離を見誤り、わずか5秒の判断ミスで重大な事故を引き起こすリスクがあります。

例えば、高速道路をスピードを上げて走行中に前方の車との距離を正確に確認できないと、急ブレーキや衝突の可能性が高まります。また、大型トラックでは、後方確認や側面確認の際にミラーを多用しますが、深視力が低い場合、ミラー越しの距離感を掴むのが難しくなります。

深視力が備わっていないと、安全な運転が難しいため、自動車免許取得時や更新時には必ず検査を受けることが義務付けられています。

深視力検査と通常の視力検査の違い

通常の視力検査は、目がどの程度よく見えているかを測定する方法で、ランドルト環と呼ばれる「C」の形をした記号の切れ目を判別するのが一般的です。

一方、深視力検査は、物体を立体的に捉える力や遠近感、奥行きを正確に判断する能力を測定する三桿法(さんかんほう)と呼ばれる検査になります。

この違いは、測定する視覚能力にあります。視力検査が静止しているものをどれだけ識別できるかを検査するのに対し、深視力検査では動的な遠近感や立体感を評価します。三桿法では、3本の棒を見て中央の棒が前後に動く位置を正確に判断する力を測定する点で特徴的です。このように、それぞれの検査は異なる視覚の側面を評価するため、役割も大きく異なります。

中型・大型免許・二種免許の取得・更新には深視力が必要

中型免許や大型免許、そして普通二種免許を含む二種免許の取得、更新時には深視力検査が必要です。

具体的には、以下の免許の試験で深視力の検査がおこなわれます。

・中型自動車第一種運転免許

・準中型自動車第一種運転免許

・けん引自動車第一種運転免許

・普通自動車第二種運転免許

・中型自動車第二種運転免許

・大型自動車第二種運転免許

・大型特殊自動車第二種運転免許

・けん引自動車第二種運転免許

深視力の検査方法

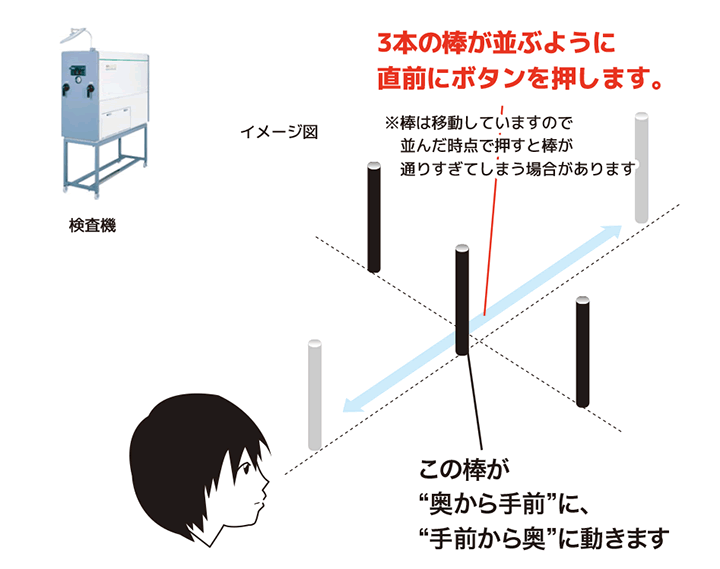

(引用元:那須自動車学校)

免許センターでの深視力検査では、「三稈法(さんかんほう)」という方法が使用されています。この方法は、3本の棒が横一列に立ててあり真ん中の1本だけが前後に動くという仕組みです。

そして、前後している棒が横の棒と並んだタイミングで合図を送るというシンプルな方法です。

受験者は、棒よりも2.5m離れた距離から検査を受け、合計3回測定後に平均の誤差が2㎝以内であれば合格となります。

簡単そうですが、実際おこなうと意外とタイミングが分からず苦戦する方が多い検査です。

深視力検査・測定前に準備する物

深視力検査の前に、メガネは必ず準備しましょう。

その理由は、視力がよくても深視力が低い場合があるからです。いくら視力がよくても深視力検査に落ちる可能性は十分にあり、深視力を高めるためにメガネの準備が挙げられます。

特に乱視の場合、実際よりも棒が多く見えてしまい混乱する可能性があるため、自分に合ったメガネを作り検査にのぞむことをおすすめします。

深視力検査に自信がなければ事前に測っておく

深視力検査当日は、数回の測定しかおこなえません。いくら深視力があっても、検査方法に慣れずうまくいかない場合も十分に考えられます。そこで深視力検査に合格する自信のない方は、事前に測っておくとよいでしょう。

事前に測るといっても、実際に使用する検査器具を手作りで作成するのは難しく、作成できるとしても会社員で働いている方にそんな時間はないでしょう。そのような方はメガネ屋さんの中に、免許講習に使用される測定器具と同じ装置を導入している店があります。

メガネがなければ深視力が低いという方も存在するため、検査日までに練習をおこない、メガネを作る必要があるかどうかをしっかりと確認することが大切です。

深視力の測定ができる場所

深視力の測定は、どこでもできるわけではありません。

東京や千葉、横浜などの首都圏を中心に眼科や一部のメガネ店に深視力の測定器が置いてあり、測定が可能です。

もし深視力に問題がある場合は、その場でメガネの作成もできる場合もあるので、事前に測定できる場所を知っておくと良いでしょう。

深視力検査ができるメガネ店の一例を下記に記載しますので、参考にしてみてください。

▼メガネスーパー

▼和真眼鏡

▼メガネのハラダ

▼富士メガネ

深視力検査に合格するコツ!

ここでは視力検査に合格するコツを3つ紹介します。深視力検査に合格するには、以下のタイミングがポイントです。

・3本の太さが同じになるタイミング

・3本のピントが合うタイミング

これらのタイミングを見極めボタンを押しましょう。

しかしすべてのタイミングを見計らっていると、逆にずれる可能性もあります。

この方法を使用してもタイミングが合わなければ、左右の視力差が大きいのかもしれません。

そのような場合は、自分の左右の視力を正確に測り、メガネを作ってもらうことも検討する必要があります。

深視力検査に合格するコツ1:3本の棒の見方

深視力検査の「三桿法(さんかんほう)」では、3本の棒のうち両端が固定され、中央の棒だけが前後に動きます。この検査では、3本の棒が同じ位置に並んだタイミングでボタンを押すことが求められます。

ポイントは、動いている中央の棒ばかりに注目しないことです。両端の固定された棒を基準にすると、中央の棒の動きが分かりやすくなります。特に、3本の棒の長さや太さが均等に見える瞬間を意識すると、適切なタイミングをつかみやすくなります。

また、視線を頻繁に動かしてしまうと判断が難しくなるため、固定された棒に焦点を合わせるなど、自分に合った見方を見つけることが大切です。何度か練習を重ね、感覚をつかんでおくことで検査に合格しやすくなるでしょう。

深視力検査に合格するコツ2:棒の動きの捉え方

深視力検査では、動く中央の棒の位置を正確に判断することが重要です。効果的な方法は、中央の棒ではなく、左右の固定された棒に焦点を合わせる見方が推奨されます。視線を安定させることで、中央の棒がどのタイミングで揃うのかを把握しやすくなります。

また、ボタンを押す場所や距離の感覚も大切です。中央の棒が近い位置で並ぶ瞬間を狙うよりも、遠くから移動してくる動きを追い、並ぶタイミングを事前に予測する方が成功率が高まります。さらに、棒が前後運動を繰り返していることを意識し、慌てず折り返すのを待つと良いでしょう。

加えて、機械の作動音に注意するのも有効です。中央の棒が折り返す際にわずかな音が聞こえることがあり、これを手がかりにすると、動きのタイミングをより正確に捉えられます。

深視力検査に合格するコツ3:事前にチェック、準備すること

深視力検査に合格するには、事前チェックや準備も大切です。

特に大切なのが、以下の3つのコツです。

1.事前にトレーニングをする

2.メガネの度数の確認と作成

3.体調を整える

それぞれの項目について解説していきます。

事前にトレーニングをする

深視力検査に慣れていないと、本番で戸惑うこともあります。特に、三桿法を初めて体験する人にとっては、タイミングをつかむのが難しく感じるかもしれません。「合格できるか不安…」という方は、事前に練習をしておくのがおすすめです。両目のバランスを意識しながらトレーニングを重ねることで、本番でも落ち着いて対応できるでしょう。具体的なトレーニング方法については、後ほど詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

メガネの度数の確認と作成

深視力検査では、正確な遠近感を測ることが求められます。しかし、視力の低下は自覚しにくく、日常生活では問題なく見えていると感じても、三桿法の検査では影響が出ることがあります。特に、左右の視力差や乱視の未矯正があると、深視力の判断が難しくなることも。そのため、検査前に眼鏡店で視力や深視力を測定し、度数の合ったメガネやコンタクトを準備するのがおすすめです。適正な視力を確保することで検査への不安を減らし、合格の可能性を高めましょう。「今の視力で問題ない」と思っている方でも、一度チェックしてみると良いでしょう。

体調を整える

深視力検査の合格率を上げるためには、検査前日に目と体をしっかり休めることも重要です。特に、目の疲労は視力や遠近感の認識に影響を与えるため、スマートフォンやパソコンの長時間使用を避け、目をリラックスさせることが大切です。ホットアイマスクや目のストレッチ、適度な休憩を取り入れると、眼精疲労を軽減できます。

また、検査の前日は十分な睡眠を確保し、体調を万全に整えましょう。運転試験場へ向かう際も、できるだけスマホを見ずに目を休めることが効果的です。さらに、目薬で潤いを補給すると、視界がクリアになりやすくなります。午前中の受験が可能であれば、疲れの少ない時間帯を選ぶのも有効な対策です。事前に体調を整えておけば、検査本番でも本来の視力を最大限発揮できるでしょう。

深視力と目の機能は密接な関係がある

何度深視力検査を受けても合格できないという方は、もしかすると視力以外の機能の低下で深視力が低いのかもしれません。

深視力が高い方は、両目で見た映像を脳で立体的に捉える力が高いということです。そして深視力が低いのであれば、立体的に捉える能力が低い可能性もあります。また、左右の視力が大幅に違った場合なども深視力が低くなってしまうのです。

このように、深視力を高く保つためには、視力だけではなく両目のバランスなども必要となってきます。

そしてこの両目のバランスを「両目視機能」といい、この機能が低下することで深視力も低下するといえるでしょう。

そのため何度検査をおこなっても合格できないという方は、眼科へ行き両目のバランスを測ってみる必要があります。

そして片目だけ視力が悪かったり、斜視などの場合はメガネを作ったり治療をおこない適切なバランスを保つことが大切です。

深視力を鍛えるトレーニング方法2選

深視力は、視力と異なり鍛えることが可能です。年齢問わず、衰えた場合でも再度トレーニングをおこなうことで能力が戻ってきます。

深視力トレーニング①人差し指を前後に動かす

まず初めにおこなうトレーニング方法は、片方の手を顔の前にもってきて人差し指を立てます。

そして鼻に近づけたり遠ざけたりと、前後に動かします。その指を両目で追いかけるだけというシンプルなトレーニングです。

子供のころに両目を鼻に近づける遊びをしたことはありませんか。

その方法と全く同じです。これをおこなうことにより両目で見た映像を、脳で処理し一つの映像にする能力が高まります。

深視力トレーニング②人差し指を360度動かし両目で追う

2つ目のトレーニングは、指を立てるまでは①の方法と同じですが、今度は360度自由に指を動かしてみましょう。

その指をずっと両目で追いかけることにより深視力が鍛えられます。

このように深視力を鍛えるのは決して難しいことではありません。

仕事の休憩中や自宅でテレビを見ている空き時間で、簡単におこなえます。

その他にも自宅で簡単におこなえるトレーニングとして、時計でもなんでも構いませんが何か対象になるアイテムを決めます。

そのアイテムまでの距離を推測し実際にメジャーで測ってみるだけでも、距離感をつかむトレーニングになるのです。

また距離を推測するのではなく、目を瞑って決めたアイテムが体の真正面に来るように移動してみましょう。

そして思っていた距離の誤差を確かめるという方法も有効なトレーニングです。

免許更新が近く、深視力に自信がない場合は、合格のコツだけでなくこのようなトレーニングをおこなってみてはいかがでしょうか。

YouTubeで深視力検査の模擬試験の練習をする

動画でのトレーニングの方が分かりやすい場合もあるので、深視力検査の対策に活用できるYouTube動画も活用してみましょう。

深視力についてのよくある質問

深視力について、よくある質問をまとめました。

検査が不合格だった場合はどうなる?

深視力検査に不合格となっても、すぐに免許が取得・更新できなくなるわけではありません。多くの場合、当日に時間を空けて再検査を受けることが可能です。それでも合格できなかった場合は、後日改めて受けることになります。

視力は体調や目の疲れに左右されるため、合格できなかった場合は、目を休めたり、遠くを見る時間を増やしたりして対策しましょう。また、メガネやコンタクトの度数が合っていない可能性もあるため、眼科や眼鏡店で適切な視力矯正をおこなうのも有効です。

再検査の際に追加の手数料は発生しませんが、免許の有効期限には注意が必要です。期限内に合格できなければ免許が失効してしまうため、早めに対策を講じておきましょう。

深視力が低いまま運転するリスクは?

大型トラックなどを運転する際必要となる深視力ですが、深視力の能力が低いまま運転をおこなうと事故を起こす危険性が高くなります。

例えば、トレーラーなどで駐車する際、周りとの車の位置関係を見誤るとトレーラーの後部を他の車にぶつけてしまうかもしれません。

また、トンネルをくぐる際も自分の車の大きさを見誤り、サイドや天井をこすってしまうかもしれません。

一番可能性があるとすれば交差点で曲がる際、停車線から大幅にはみ出して停車している車にトラックのリア部分をぶつけてしまう、もしくは他の車を巻き込んでしまう可能性があります。

このように視力が欠如していると、危険を察知する能力が低下します。大型の車は、少しぶつけただけでも大事故に発展してしまう乗り物です。

大型車に乗ったことのない方は、大型トラックの運転手は自分の存在に気づいており大丈夫だろうという考えの方も多くいます。

大型車が交差点を曲がるのに必要な空間を理解していないため、白線よりも大幅にはみ出した状態でも平気で停車する方もいます。

車にぶつけ事故を起こさないためにも、深視力を向上することが大切です。

まとめ

深視力とは、立体的にそして対象とする物体との距離をつかむ能力のことで、大きな事故を起こさないために実施されています。

特に、トレーラーなどのとても長い車両を日ごろから運転している方は、深視力は必要不可欠な能力です。

深視力が衰えてきたと感じた場合や合格のためには、免許更新の有無にかかわらずトレーニングをして深視力を鍛えていくことが大切です。

-

- 深視力とは、空間を立体的に捉えたり距離を推測する能力

- 深視力検査は、大型免許やけん引免許などさまざまな免許でおこなわれる

- 深視力検査は、免許取得時だけでなく更新のタイミングでもおこなわれる

- 深視力検査を合格するためにはコツがある

- 深視力は鍛えることができる能力