トラックの積載量と重量の関係|最大積載量と車両総重量の違い・計算法を解説

トラックで荷物を運搬するときに気をつけることとして、「最大積載量」があります。車両の後ろにステッカーが貼ってあったり、車検証に記載してあったりと、目にしたことがあるかもしれません。最大積載量を超えて荷物を積んでしまうと、法律違反となり罰則を受けます。ただしトラックのサイズごとに積載量が異なるため、確認が必要です。

本記事では、トラックの最大積載量の計算方法、車両総重量との違い、最大積載量を守らないと起こりうる事故を解説します。

トラックの積載量はどう決まる?計算方法、重量との違い

トラックの積載量は、法律で定められており、トラックの大きさごとに異なります。

規定の積載量を守らないと罰則を受けるため、利用するトラックの最大積載量を正確に把握しなくてはなりません。積載量の把握に必要な基礎知識をまとめました。

トラックの最大積載量を計算する方法

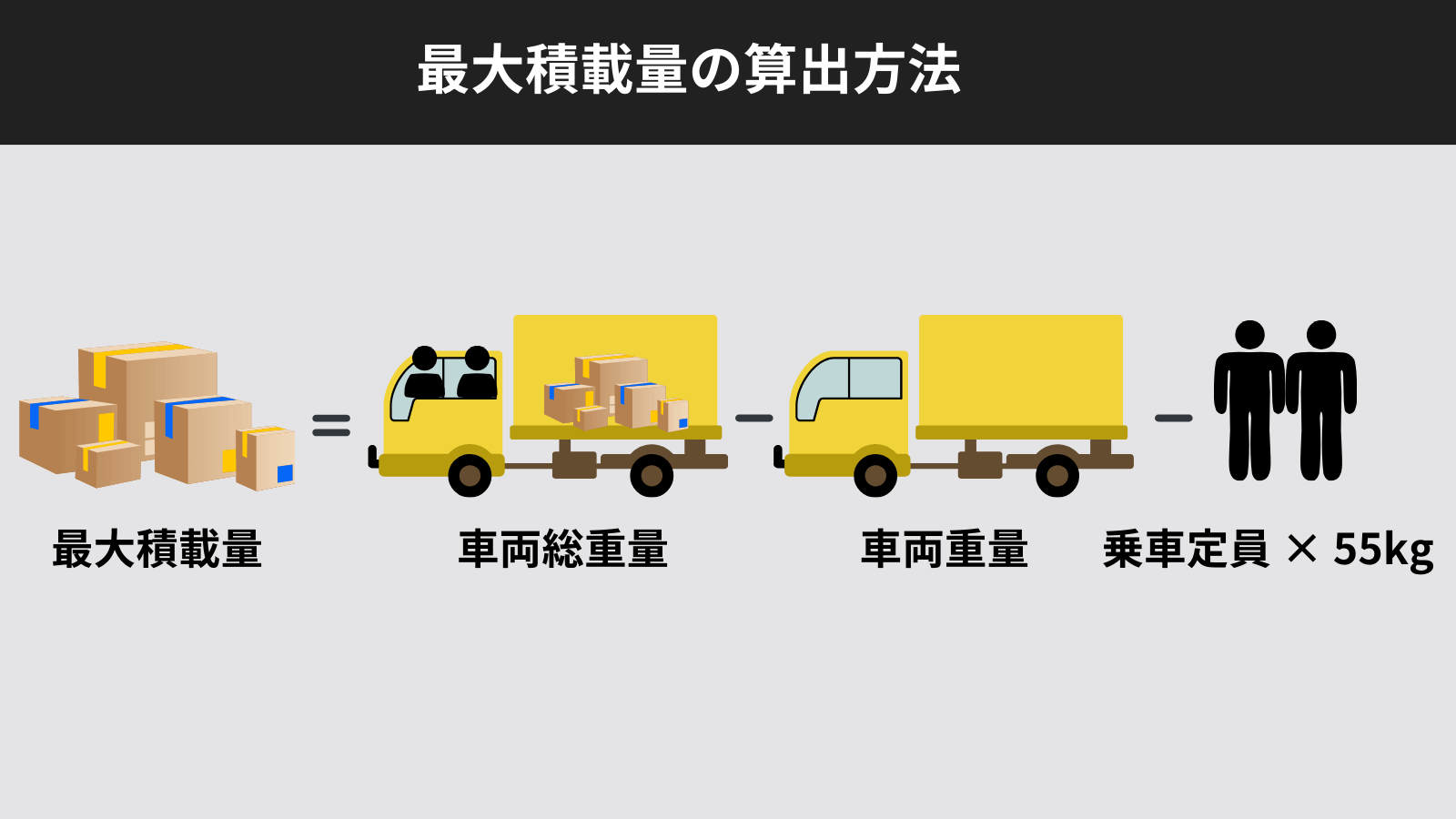

まずは、積載量を導き出すために必要な「最大積載量」「車両総重量」「架装」「車両重量」「定員」という用語を正しく理解しましょう。下表にまとめました。

| 用語 | 詳細 |

| 最大積載量 | ・トラックの荷台に積める荷物の最大の重さ |

| 車両総重量 | ・最大積載量の荷物と、規定の定員が乗車したときのトラックの総重量 ・トラックの大きさごとに重さが定められる |

| 車両重量 | ・キャブとシャーシの重量と、架装の重量を合わせたもの ・ガソリンやオイルといった走行に最低限必要な物の重さも含まれる |

| 乗車定員 | ・1人あたり55kgで算出する |

次にトラックの最大積載量は、下記の計算式で算出できます。

それでは、10トントラックを例にして計算してみましょう。

最大積載量=車両総重量(25トン)-乗車定員(2名)×55kgー車両重量(10トン)≒14トン

上記のケースでは、約14トンの荷物を積載できることになります。

ちなみに、日本の公道を走行できる車両総重量は、道路法によって定められています。トラックメーカーは、規定の車両総重量に収まるように車両重量や荷台の積載量を設計しています。

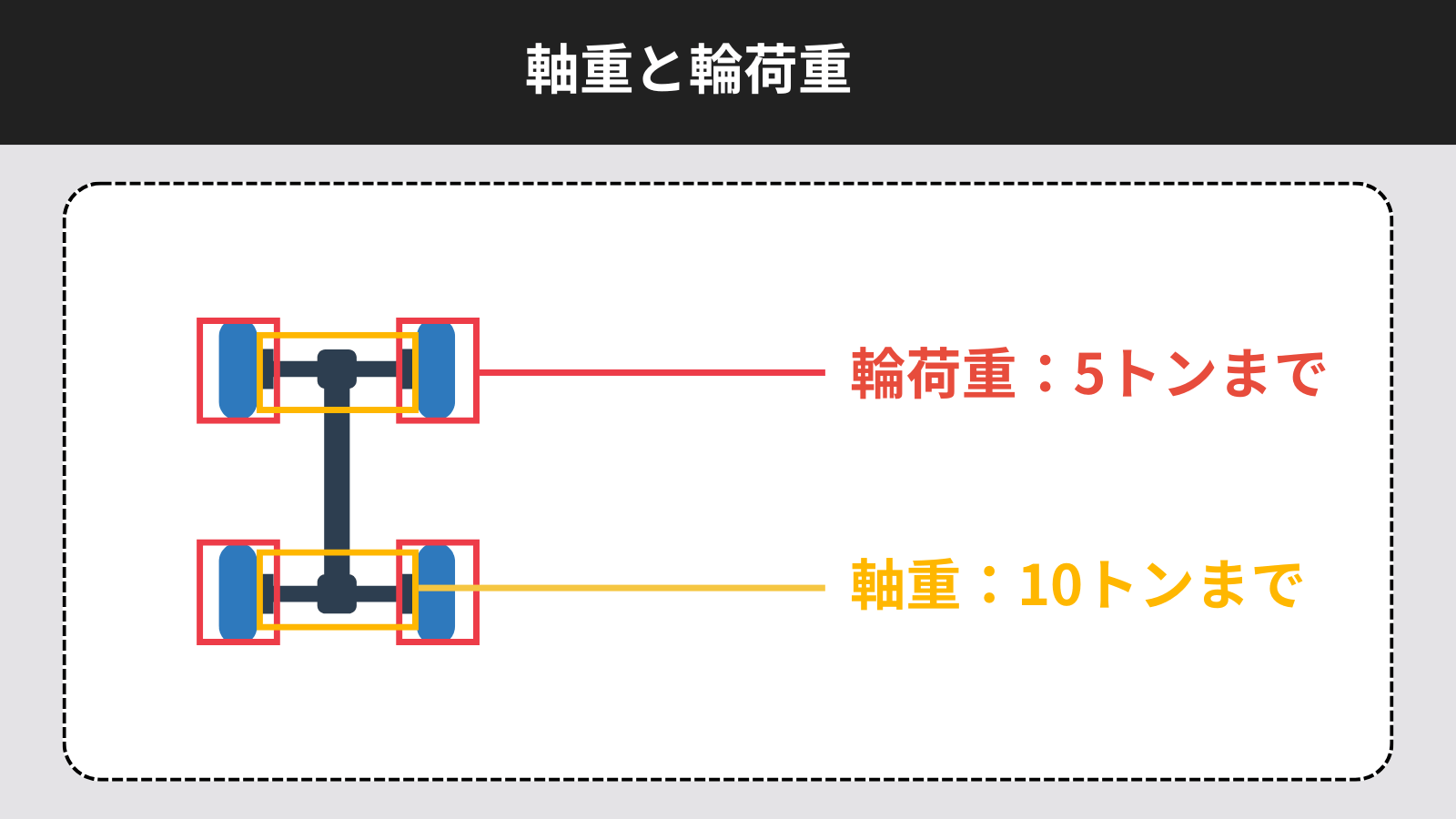

軸重と輪荷重によるトラックの積載量

トラックの積載量では、軸重と輪荷重も考慮しなくてはなりません。

| 軸重 | 輪荷重 | |

| 意味 | 1本の車軸にかかる重さ | 1本のタイヤのかかる重さ |

| 重さの制限 | 〜10t | 〜5t |

最大積載量の範囲内でも、軸重と輪荷重にかかる重さが規定を超えると法律違反になるため、注意しましょう。

最遠軸距によるトラックの積載量

トラックの積載量は、最遠軸距(さいえんじっきょ)にも影響されます。

最遠軸距とは、前方タイヤの車軸中心から後方タイヤの車軸中心までの距離を指し、ホイールベースともいいます。

この距離によって車両総重量に規定があります。距離ごとの規定は、下表にまとめました。

| 全長 | 最遠軸距 | 車両総重量 |

| – | 5.5m未満 | 20t |

| 9m未満 | 5.5m以上7m未満 | |

| 9m以上 | 22t | |

| 9m未満 | 7m以上 | 20t |

| 9m以上11m未満 | 22t | |

| 11m以上 | 25t |

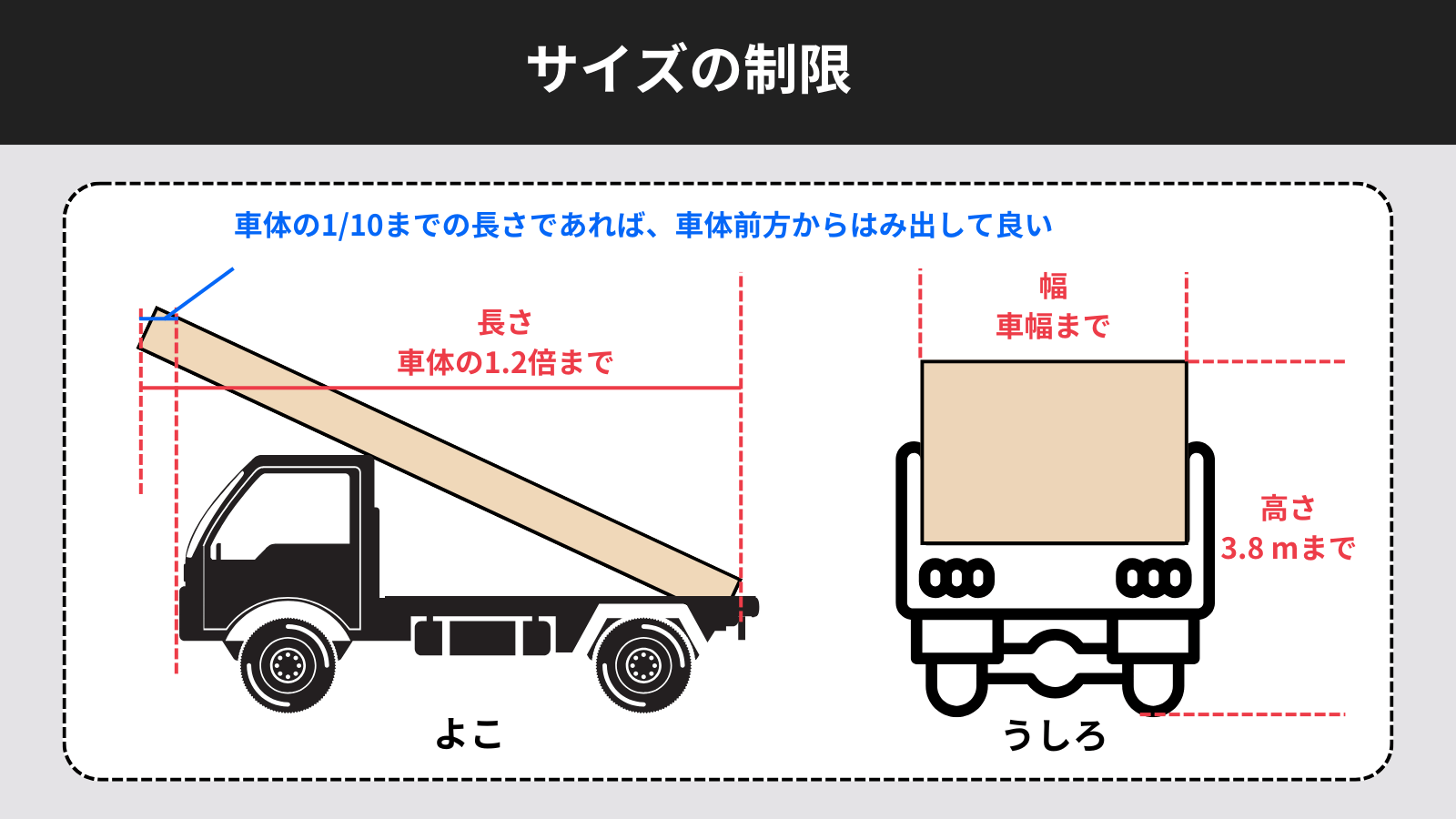

荷物のサイズによるトラックの積載量

積載量の規定は、重さだけではありません。長さ、高さ、積み方のサイズにも次の決まりがあります。

| 項目 | 詳細 |

| 長さ | ・車体長さの1.2倍までのもの |

| 幅 | ・車幅からはみ出してはいけない |

| 高さ | ・原則3.8m ・高さ指定道路に限り4.1m |

| 積み方 | ・車体の1/10までの長さであれば、車体前方からはみ出して良い |

この範囲を超える荷物を運ぶときは、出発する地域の警察署に「制限外積載許可」を申請します。トラックの全長が12メートル未満のときと、往復しない場合は、交番でも申請可能です。

制限外積載許可が通ると、次のサイズまで運搬できます。

| 項目 | 詳細 |

| 長さ | ・車体長さの1.5倍まで |

| 幅 | ・車体から+1m ・全体で3.5mに収める ・左右ともに0.5m以上はみ出すのはNG |

| 高さ | ・4.3m |

トラックの種類別に目安の積載量を紹介

トラックは、小型、中型、大型の種類によって最大積載量が異なります。それぞれのトラックには、次の車両総重量が定められているためです。

・中型トラック:11t未満

・大型トラック:20t〜25t以下

この重さから車両重量と定員重量を差し引くことで、最大積載量を算出可能です。

ただし、低床の車両や車輪数、最遠軸距によって最大積載量は異なります。また、車両の重量が重い場合、最大積載量が少なくなる場合もあります。

そこで、トラックの大きさごとに目安となる積載量をまとめました。事業に導入する車両のサイズを検討するときは、参考にしてください。

大型トラックの積載量は、約6.5t

ただし大型トラックは、最遠軸距に幅があるので、約5t積載量に違いが生じる

4tトラックが最も流通している

4tトラックは、平ボディなどの架装物がないもの以外は最大積載量が3t以下となる

最大積載量は3tだが、積載量約2tの小型トラックが多い

また、2007年の法改正で中型免許が新設されたことで、既存の普通免許よりも運転できるトラックの幅が広がりました。その影響で、下記の積載量となる増トントラック(※)も多く出回っています。

4tトラックを改良して、最大積載量6.5tまで増加したタイプ

6tトラックを改良して、最大積載量8tまで増加したタイプ

※増トントラック:4トントラックや6トントラックなどに、積載量を増やす改良を加えたもの。

<あわせて読みたい>

トラック増トンとは?増トントラックの寸法や・価格、手続き方法などを解説!

積載量を守らない場合のトラックのトラブルと罰則事例

過積載の状態で走行を続けると、トラックにはどんな影響が出てくるのでしょうか。

ご想像のとおり、トラックにとっていいことは存在しません。

「バレないから」と油断していると、最悪の場合、事業継続が不可能になるような大事故につながります。

ここでは、代表的な、過積載の罰則と、過積載による不調と故障についてお話します。

トラックの最大積載量を守らない場合の罰則

トラックの最大積載量を超えてしまうと過積載となり、次の罰則が課せられます。

| 違反点数 | 反則金 | |

| 過積載の割合が5割 | 2点 | 3万円 |

| 過積載の割合が5〜10割 | 3点 | 4万円 |

| 過積載の割合が10割以上 | 6点 | 半年以下の懲役か、10万円以下の罰金 |

過積載の割合が10割を超えると、トラックの使用停止処分や、事業停止処分を受けることがあります。積載量は必ず守りましょう。

観音扉・アオリの損傷

主にバンタイプのトラックに多いのが、過積載による荷崩れが原因の観音扉・アオリの損傷です。急ブレーキをかけたり、急発進をしたりすると、荷崩れをおこし、それが観音扉やアオリにあたって破損するという事故です。

最悪の場合、これらの囲いが飛んでいってしまうこともあります。もちろん、過積載だけが観音扉やアオリ破損の原因とは限りません。

乗せているものが、大型機械のような重量物や、重さのある鋼材でも十分に起こりうる事故です。

しかし、過積載による損傷の場合、最悪、後続車に貨物が激突するという二次被害が発生することも考えられます。

荷物は積み込みすぎず、ゆとりのある運転を心がけるだけで対策はできます。

多くの荷物を運搬する場合は、手間ですが別のトラックも手配しましょう。

クラッチ盤の破損

トラックの多くは、クラッチの切り替えが手動で必要なミッション車です。物を運ぶことが多いため、パワーコントロールが容易にできるよう、ミッション車が採用されています。しかし、いかに力強かったとしても過信は禁物です。

過積載状態で走行を続けていると、その分シフトチェンジのたびにクラッチにかかる負荷は増えます。動かしている車体そのものが重いのですから、当然の話です。これが限界を越えてしまうと、クラッチ盤がすり減るのではなく、砕け散ってしまいます。当然、コントロールができなくなり、※非常に危険な状況です。

また、クラッチを切ったりつないだりする、スラストベアリングという部品にも負荷がかかり、破損するケースも多いです。クラッチ盤は無事でも、スラストベアリングが壊れてしまえば、同じように動かなくなってしまいます。どちらの場合も、クラッチオーバーホールという重い整備になるので、修理には多額の費用と時間がかかります。これらの問題に直面しないためには過積載は避けましょう。

ハブベアリングの損傷

過積載は、最悪の場合、車両火災にもつながります。

その代表例が、各ハブドラム内に取り付けられているハブベアリングの損傷・劣化です。

ハブベアリングの素材は鋼鉄であるため、そう簡単に劣化するものではありません。しかし、そこに荷重がかかりすぎると回転するはずのハブベアリングが回転しなくなり、強烈な摩擦を起こします。そのまま走行を続けることで、摩擦熱が高温となりハブの部分から出火し、車両火災に発展します。

車両火災は、修理費が膨大なのはもちろんのこと、ほかの車を巻き込んだ多重事故につながる恐れもあります。過積載だけが原因とは言い切れませんが、常に過積載の状態を続けていれば、ハブベアリングの損傷・劣化は避けられません。

そして、車両火災となれば、事業所への捜索などの刑事責任も問われます。

トラックの積載量が決まる仕組みと法律に関してご紹介!

最大積載量が決まる仕組みと法令があります。容積重量の計算でもできますが、正確な積載量は車両サイズと荷台の大きさで決まってきます。また、荷台部分を改造すれば増トン・減トンも可能です。しかし、積載量に関しては法令も出されているため、この法令を守る必要があります。

積載量が決まる仕組み

積載量は、車両サイズと荷台の容積によって算出されます。ここで言う荷台とは、キャブを除く、枠で囲われた部分を指します。バンやウイングタイプであれば天井までの高さで、平ボディ・ダンプなどの天井がない形状であればアオリの高さまでが計算の範囲です。

そして算出された最大積載量は、車両後部にわかるように表示することが義務付けられています。多くの場合、ステッカーを貼っていますが、中にはマジックで手書きしている車両も見受けられます。一番手軽な方法ですが、書き間違えると、あとあとの修正が大変になるので注意しましょう。たまに、2トントラックなのに最大積載量が20トンもあるような書き間違いも見受けられます。

もちろん、実際にはありえないただの書き間違いです。

また、このステッカーはわざわざ購入する必要はなく、テプラのような、雨天時剥がれにくいものであれば何でもOKです。いずれにしても、車両後部への最大積載量の表示は必要なので、忘れないようにしましょう。

増トン・減トンの方法

最大積載量を変更することで、増トン・減トンが可能です。燃料タンク容量の変更や、積載量に変更が出た場合も増トン・減トンに含まれます。任意で増トン・減トンの変更は可能ですが、変更した際は必ず、車検とは別の「構造変更検査」を受ける必要があります。

構造変更検査とは、その変更が車両の安全な走行に悪影響を及ぼさないかを検査する制度のことです。

車検と同時に受けることもできますが、この場合は車検にあわせて該当する変更を行わなければなりません。

トラックの積載量に変更が生じた場合もこの検査が必要です。その理由は安全な走行が可能かどうかはもちろんのこと、内容によっては運転できる免許区分が変わる可能性があるためです。

また、最大積載量が増えるということは、車両総重量もおのずと増えますし、自動車税も増えます。逆に、減トンすれば自動車税が安くなることもありますので、積載量を変更した場合は必ず構造変更検査を受けましょう。

積載に関する法令

トラックの積載に関する法令は、「道路交通法」がその代表です。また、車両の形状も同じく定められており、車の安全に関わるすべての規定が記されています。それによると、最大積載量を越えてものを乗せた状態を過積載といい、法律で罰せられると規定されています。

罰則は免許の点数6点の減点と6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金です。法律違反は車にも、運転手にも、そして事業所にもメリットは何ひとつありません。ただし、どうしてもやむを得ない状況の場合は話が別です。管轄の警察署にて「特殊車両通行許可」をもらうことで、公道走行が可能になります。

まとめ

トラックの最大積載量の計算方法や、車両総重量との違いを解説しました。最大積載量を守らないと、罰則を受けるだけでなく、最悪の場合大きな事故につながります。トラックも、運転手も、そして事業者も守るために、積載量の基準は守るようにしましょう。

そのためにも、本記事を参考にして、トラックのサイズごとの積載量を正確に把握してください。積載量が事業内容にあっていなければ、増減も可能です。よく検討してより効率的な運送事業を運営しましょう。

-

- トラックの最大積載量とは積載できる最大量のことを指す

- 最大積載量は、車両総重量から、車両重量と定員重量をひくことで算出可能

- 重さだけでなく荷物の長さや積み方にも規定がある

- トラックの大きさごとに積載量が異なる

- 積載量に関する法律と違反した場合の罰則内容は決して軽いものではない