安全作業で品質の高い作業を実現する新型モーメントリミッター付き穴掘建柱車

月刊ITV 2020年4月号

アイチ…新型モーメントリミッター付き穴掘建柱車

新タイプ…アイチコーポレーション

安全作業で品質の高い作業を実現

㈱アイチコーポレーション(本社:埼玉県上尾市、三浦治社長)は、モーメントリミッター付き穴掘建柱車「D50B1FS」を2020年2月28日に発売した。穴掘建柱車「D50B1FS」の主な特長

(1)モーメントリミッター(定格荷重制限装置)を標準装備…クレーン作業における定格荷重超過を規制。定格荷重90%以上になると警報を発し100%以上になるとクレーン作動を自動停止させ、車両の転倒や破損リスクを低減。 (2)アウトリガー最小張出での作業が可能に…従来、アウトリガーを1/2以上張り出さないとクレーン作業ができなかったが、モーメントリミッターの装備により、最小張出でもクレーン作業が可能。また、アウトリガー張幅段階を2段階から4段階にすることで、車両占有幅が大きく取れない現場など、作業環境に合ったクレーン作業が可能。 (3)マルチモニター(液晶)標準装備…液晶モニターを装備することで様々な車両情報を見ることができ、安全作業をアシスト。【表示可能項目】定格荷重/実荷重/作業半径/負荷率/旋回・起伏角度/アウトリガー張幅/作動油温度及び警告表示/ブーム長さ/ブーム高さ。

新型モーメントリミッター付き穴掘建柱車「D50B1FS」(イメージ図)

スーパーフルトレーラSF25の運行区間を伸長

九州伸長…ヤマト運輸

関東~関西間から九州まで伸長

ヤマト運輸㈱とヤマトボックスチャーター㈱(YBC)、ヤマトマルチチャーター㈱(YMC)は、新たにスーパーフルトレーラSF25を8台導入し、現在運行している関東(神奈川県)~関西(大阪府)間の運行区間を2020年3月10日から九州(福岡県)まで伸長した。

スーパーフルトレーラSF25を8台導入し関東~関西間の運行区間を九州まで伸長した

物流業界では、幹線輸送を担う大型トラックドライバーの不足や高齢化が進んでおり、特に長距離運行においてはドライバーの拘束時間が長く、負担が大きいのが現状である。労働人口の減少などにより人材確保は一層困難になることが見込まれる中、国土交通省は、トラック輸送の省人化を推進するため、2016年9月に「ダブル連結トラック実験協議会」を設立し、2019年1月には車両長の基準を最大21メートルから25メートルまで緩和するなど、国家的課題である物流業界の人手不足への対応を進めている。 ヤマト運輸では、2017年9月よりダブル連結トラックの導入、2019年3月には一般社団法人全国物流ネットワーク協会会員4社(西濃運輸、日本通運、日本郵便、ヤマト運輸)による共同輸送を関東(神奈川県)~関西(大阪府)区間で運行を行っている。2019年8月に国土交通省のダブル連結トラックの対象路線拡充の決定を受け、このたび運行区間を九州まで伸長し、現行の関東(神奈川県)と関西(大阪府)間における運行に加え、関東(神奈川県)と九州(福岡県)間における長距離運行を実現。関西を中継地点とし、ドライバーが乗り換えることで長距離輸送のドライバーの負担軽減を図ることにした。

SF25の導入で積載量が従来の大型トラックの2倍となり1度に大量の荷物を輸送できる

取り組み概要

(1)取り組み内容 現在運行している厚木ゲートウェイ(厚木GW)から関西ゲートウェイ(関西GW)の運行区間に加え、YBCとYMCが所有するトラクタとヤマト運輸が所有するトレーラを連結した8台が新たに厚木ゲートウェイ(厚木GW)から福岡ベース(福岡B)までの区間を幹線輸送する。 (2)メリット SF25の導入によって、積載量が従来の大型トラックの2倍となり、1度に大量の荷物を輸送できるようになるとともに、特にトラックドライバーの不足が顕著である長距離輸送でドライバーが交替することで、負担軽減につながる。また、車両台数が削減できることで、CO2の排出量低減にも貢献する。 (3)今後について 新たに運行を開始する関東(神奈川県)と九州(福岡県)間の路線において、他事業者との共同輸送も今後検討していく。また、東北エリアへの区間伸長に向け、今後取り組んでいく。今後も、物流業界全体で幹線輸送の効率化を図るため、引き続きスーパーフルトレーラ25の効果的な運用に努めていく。

2019年3月から始まった全国物流ネットワーク協会会員4社による共同輸送の出発式

uprの「スマートパレット」を東レが業界初採用

スマートパレット…東レ

物流の効率化で「ホワイト物流」を推進

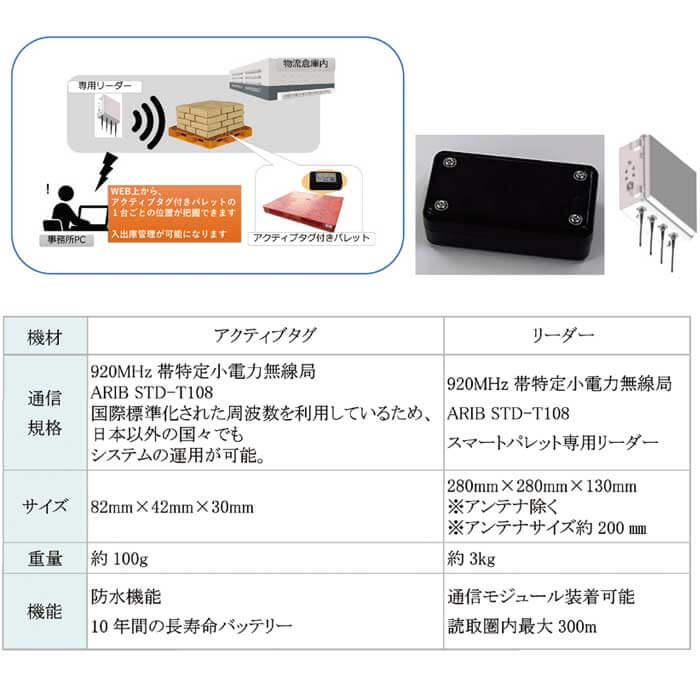

東レ㈱(本社:東京都中央区、日覺昭廣社長)は、ユーピーアール㈱(本社:東京都千代田区、酒田義矢社長)のアクティブタグを搭載した「スマートパレット」を業界で初めて採用し、2020年1月から国内における樹脂製品のパレット輸送に利用している。 「スマートパレット」は、uprとNTTが共同開発した電波が300m飛ぶ最先端技術のアクティブタグを搭載したパレットで、電波を正確にキャッチする高性能の専用リーダー(受信機)との組み合わせにより、パレットの場所が把握できると共に製品話題のニュートラック新製品情報・新情報スマートパレット…東レuprの「スマートパレット」を東レが業界初採用物流の効率化で「ホワイト物流」を推進の入出庫管理がリアルタイムで可能となる画期的な仕組みのもの。アクティブタグは、電池交換無しで10年間使用できる。

アクティブタグ(左)とリーダー(右)

▼「スマートパレット」の導入メリット

人手不足が社会的な問題になり、省人化が求められているが、トラックドライバーによる手荷役を大幅に解消し、フォークリフトによるトラックへの積み卸しにより、荷役時間も削減できる。また、専用リーダーとの併用により、人手による棚卸しをすること無く、自動的に、出荷元別にパレット枚数を常時把握する事が可能。出荷元でのパレット枚数情報、自社出荷情報、客先からのパレット回収情報を組み合わせて、パレット枚数を把握する事が可能となり、パレット紛失 リスクを大幅に低減できる。東レは1回当たりの出荷数量が1t以上の紙袋梱包での出荷については、原則「スマートパレット」を利用して輸送している。また、「スマートパレット」はプラスチック製のため、従来の木製パレットで発生していた出釘による破袋事故や木片・虫・カビなどの異物混入リスクの低減も期待されている。▼「ホワイト物流」の推進

東レは、2019年4月に経済産業省・国土交通省・農林水産省が参加を呼びかけた「ホワイト物流」推進運動の趣旨に賛同し、2019年9月に自主行動宣言を行っている。深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化、女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現を目指している。東レは今後も、取引先や物流事業者との相互理解と協力のもと、企業の社会的責任の一環として物流環境の改善に積極的に取り組み、持続可能な物流の実現を目指すとしている。▼スマートパレット利用対象製品(参考)

ABS樹脂、AS樹脂、ASA樹脂及びそのアロイ“トヨラック”、持続型制電性ABS樹脂“トヨラックパレル”、ナイロン樹脂“アミラン”、PBT樹脂“トレコン”、PPS樹脂“トレリナ”、液晶ポリエステル樹脂“シベラス”、熱可塑性炭素繊維強化樹脂“トレカ樹脂”「今道路の周りで起こっていることその①『縁石』に注目!」

今号より寄稿させていただく宮ミヤダイハルユキ代陽之と申します。モビリティと都市や社会の関係に注目して10年強、モビリティ専門家というには経験不足ですが、自動車業界に長年身を置いた経験も生かして、自分なりの視点で書いてみたいと考えております。 モビリティ(人流)やロジスティクス(物流)の世界では、実に多くの変化や新しい動きが起きています。その中で自分が気になること、「面白い!」と思ったことについて、「実際に何が起きているか」「何故起きているか」「何の意味があるのか」を、細部をおろそかにせずしっかり突き詰めよう、という精神で取組んでまいりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。1.加速する都市化の流れー切迫感が高まる欧米の都市

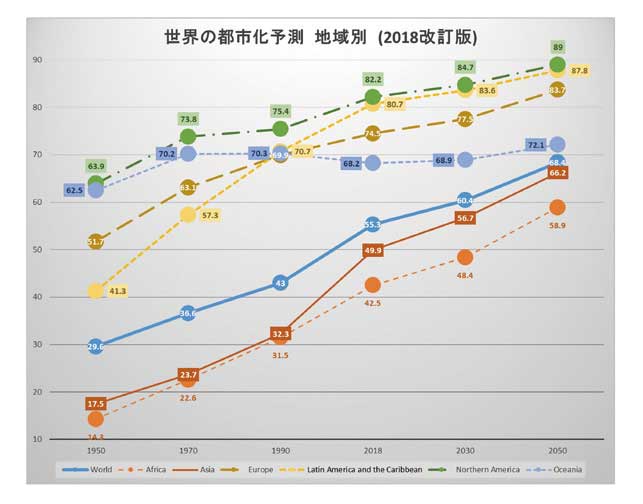

2018年版の国連人口推計によると、2050年の世界総人口は2017年時点から約20億人増加して97億人になる、と想定されています。その中で都市の居住者は全体の68%に達するとみられています。(2014年版での想定より2%アップ) (図1)で示しているように、中でも北中南米と欧州の都市化率は80%を優に超えると予測されています。都市インフラや住居、貧富の格差、環境、交通など、現在でも深刻化しつつある課題にどう対応し、備えるか、欧米の都市にとって大きなチャレンジとなっています。(うまく準備できないと都市として破綻するのでは、という恐怖もあるようです。)

【図1.2050年に向けた地域別都市化予測】

(国連“World Urbanization Prospects” 2018 Revisionを基に筆者作成)

2.都市の交通課題 悪者は誰だ?

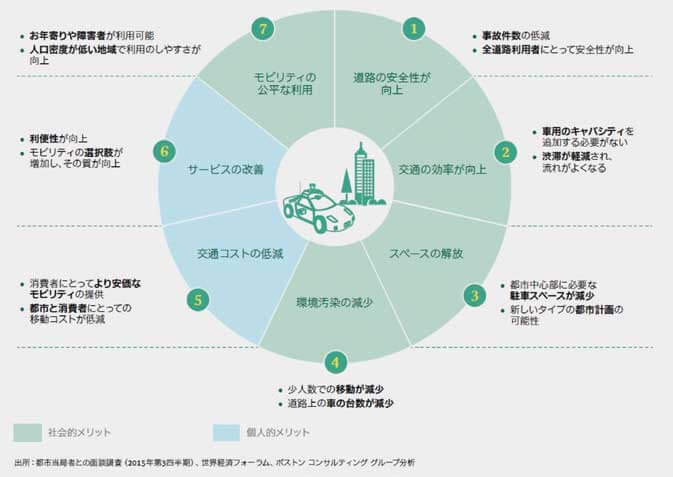

急激に進む都市化の中で、都市に居住する人・関係する人の活動・生活を支える交通も大きな課題の一つとなっています。世界的に見て、何が都市交通の課題と認識されているか、それを端的に示すのが(図2)になります。

【図2.自動運転普及に対する都市当局者の期待】(Boston Consulting Groupレポート2016-07-21「自動運転車、ロボタクシー及び都市モビリティの革命」)

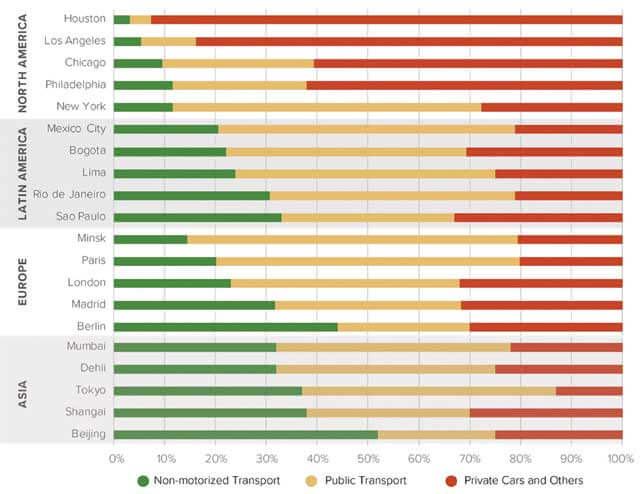

最近ではやや慎重論が目立ちますが、2015年頃から自動運転の市場導入待望論や期待が高まっていたのはご存知の通りです。自動運転に期待する都市当局者の声をまとめたこの図が示す通り、安全性・混雑・駐車スペース・環境・交通弱者等が課題と認識されていることが分かります。 都市交通、特に道路交通の課題について、日本では「環境」・「安全」に注目が集まりがちですが、欧米では「自動車の量」を問題視する傾向が強いようです。その背景にあるのが、いわゆる「自動車依存度」の高さ。(図3)では、都市化率が高い北中南米と欧州、そして東京を含むアジアの「交通分担率」を示していますが、世界の主要都市でも意外に公共交通利用の割合が小さく自家用車利用が多いのがお分かりいただけると思います。

【図3.世界主要都市の交通分担率―北中南米・欧州・アジア】(New Climate Economies 2018 Citiesより 図表作成はCoalition for Urban Transitions)

(注記)特に米国はニューヨーク市を除くと極めて高い自動車依存社会であることが分かります。(グラフの赤部分)欧州の場合、ロンドン市が特徴的ですが、地下鉄やバスが整備されているにも拘わらず公共交通利用度(黄色)は40%程度にとどまっています。東京は自家用車利用率が13%程度で際立って低い状況です。中南米やアジアでは自家用車普及率が未だ低い結果、相対的に公共交通や徒歩・自転車(緑色)の割合が大きいと解釈されます。そして、現状から更に自動車依存が高くなると、安全や環境以上に物理的なスペースが問題となると認識されています。都市のキャパシティ上、これ以上道路を造ることは難しいため、渋滞等で身動きが取れなくなることが最大の懸念となってきました。3.「スペース=路上駐車」の問題と注目すべき動向

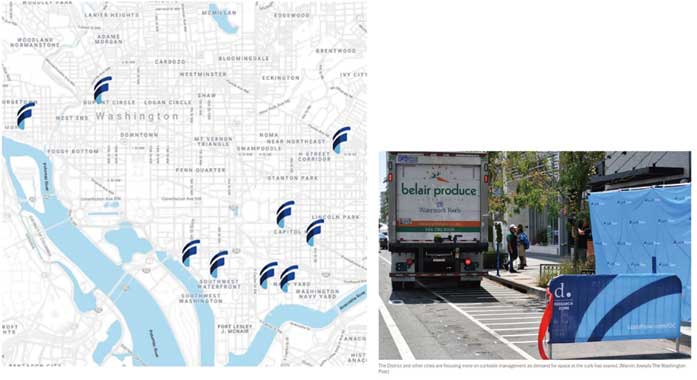

限られたスペースの中で特に問題視されているのが、路上駐車です。欧米の都市では伝統的に路上駐車が認められており、パーキングメーターからの収入は都市にとっても貴重な財源の一つです。ところが、自動車保有台数の増加のみならず、都市内配送量の急増・デマンド型移動サービスの増大などにより駐車スペースが不足し、米国では、移動中車両の3分の1は駐車スペース探し、と言われる状態となっています。 実際、昨年2月にパリ市の政策評価を担当するコンサルタントにヒアリングした際、「パリ市は環境・安全よりも路上駐車こそ問題と考える。自動車は交通量全体の16%に過ぎないが、市内スペースの50%を占拠している」と非常に厳しい口調で語っていました。上記の(図3)が示すように、パリ市は公共交通利用率が50%あり、欧米では自動車依存度の低い都市の一つですが、このような認識を持っているんだと驚かされました。 路上駐車を減らす取り組みの一つは、もちろん市内の自動車台数(流量)削減のために実施する様々な行政施策ですが、これについては次回触れたいと思います。今回取り上げるのは、路側帯(Curbside)、つまり「縁石」を管理しようという取り組みです。二重駐車や不法駐車が横行し、歩行者や自転車・二輪通行の安全を脅かす状態を改善する対策として、「縁石」利用を許可制にする試みが米国で始まっています。 昨年8月から3か月間、米国の首都ワシントンDCにおいて、市交通局とcurbFlowというスタートアップ企業が提携した共同実証が実施されました。9か所に設けられた「指定ゾーン」での乗降・荷物の積み下ろしを行う事業者・ドライバーは、事前に登録の上、アプリで予約することが義務付けられました。(図4の地図・写真参照) 実証の結果、二重駐車や違法Uターンは64%減少、配送車両の平均駐車時間は7~11分、オンデマンドサービスは平均2分半と、長時間占有もなくなったとのことで、参加した事業者の90%近くが本格導入を要望したそうです。(curbFlow社は指定ゾーンの利用状況と事業者要望をリアルタイムで把握し、最適なスペース管理を実現するノウハウを売りにしています。)

【図4.ワシントン市交通局とcurbFlow社による「縁石」管理実証】(2019-11-13 DDOT(ワシントン市交通局)プレスリリース及びSmart Cities Dive記事より)

4.「縁石」が金の成る木に?

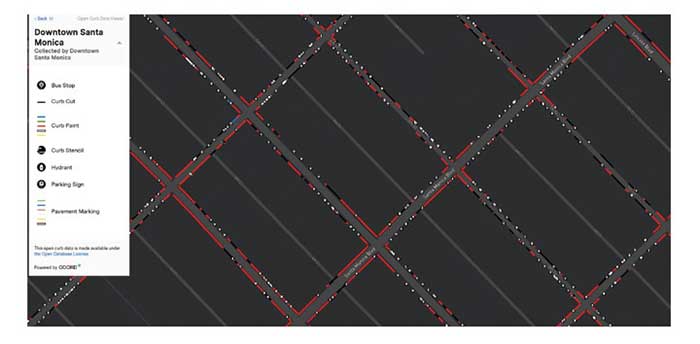

実は、「縁石」管理に注目しているのはcurbFlowだけではありません。Googleの兄弟会社であるSidewalk Labは、3年前に「縁石」情報を収集・可視化するCoordという企業を立上げデータ基盤を作ってきました。(図5)では彼らが公開した「縁石マップ」を示していますが、水道栓・街灯の位置、駐停車可否など詳細情報が一覧できます。

【図5.Coord社「縁石」マップ例】(Coord HPプレスリリースより、写真はSanta MonicaダウンタウンのCurb情報)

Sidewalk Labでは「縁石」の利用度の解析を通じて、ロケーション・使い勝手などにより「人気」に差が出ると理解し、その最適な活用のために、カナダのトロント市で進めようとしている新都市(スマートシティ)建設において「縁石のダイナミックプライシング」を提唱しています。(図6参照)

【図6.Sidewalk Labが提唱する“Dynamic Curb”($の数の差が人気の差)】(2019-06-24 Sidewalk Toronto MIDP(Master&Innovation Development Plan)

オンデマンドサービスが進化・拡大する中で、「縁石」が都市の貴重な資産かつ収入源として「プラットフォーム化」していく可能性が高まっていると感じています。 日本の場合、路上駐車はそれほど問題となっていませんが、「縁石」の価値を改めて認識・評価することで、新たな商機が生まれるのではないでしょうか。スペースが効率的に活用・運用されることは物流・人流事業者にとってもメリットが大きいはずです。「縁石」の商業利用は簡単には出来ないことと理解しておりますが、少しずつ可能性を広げていけると良いなと思います。最近のアメリカeトラックの動き②

トラックの電動化はeMobility(eモビリティ)とかeTRUCK(eトラック)などと表記されて既存のメーカー間でも開発と試験的な市場投入の動きが加速している。今回は、前号に続いて新興メーカーの一つであるXos社と歴史の有る北米トラックメーカーの電動化の動きを見てみよう。厳しい規制がEVメーカーを後押しXos社が仕掛ける大転換点

ダコタ・セムラーには連邦政府の排出ガス規制の強化への対応が不調に終わった経験がある。 2008年の改正排ガス規制法は、彼の家族の家業としての運送業を精算して廃業へと追いやった。 今日、セムラーは北ハリウッドに立地するエクソス・トラック株式会社の代表取締役として自社のビジネスが成長していることを実感している。排ガス規制は一層強化されているが、運送事業にまつわる彼のビジネスを、今回は後押ししているといえる。 カリフォルニア州大気保全局が定める最新の排出ガス規制法は2023年に施行されるが、これによると運送事業者は2010年以降に製造された内燃エンジン車の運用を制限され、新法による厳しい基準に適合する車での運用が求められる。 新法による諸基準の効果を確実なものとする為に、同州自動車部においては新法の基準に適合しない車両の継続登録を認めないことになる。 これは、ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)社のような大規模フリートユーザーは保有車輌の適法性について厳しい対応を迫られる事を意味する。これに伴い、排出ガス規制に拘束されない電動車両への転換に踏み切り、これを加速させる。 〝今回の新排出ガス規制法は、商用車の大規模運用者にとって車両調達基準の見直しを迫る。〟とセムラーは言う。〝即ち、ゼロ・エミッション車の採用こそ今後許される唯一の選択肢であることを理解せねばならないのだ。〟

Xos エクソス社(以下、Xos)の共同創業者ダコタ・セムラー氏(左)とジョルダーノ・ソルドニ氏(右)

二つのモデル

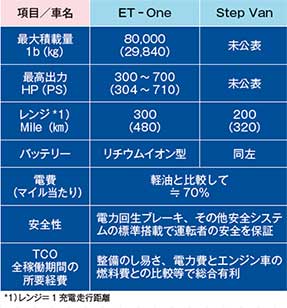

Xos社は、現在、2車種の電動モデルを製造している。一つはクラス6のウォークスルー機能を作り込んだバン型車で、軽量品の近距離配送用途に適している。二つ目はクラス8の大型重量車でより長い距離の運行も可能なET-One型車だ。 ET-One型車は80,000ポンド(29,840㎏)の貨物の運送が可能で、レンジ(1充電航続距離)は150マイル(240㎞)だ。クラス6のステップバン車はこれが100マイル(160㎏)だ。 〝私共の顧客は多くの場合、1日の走行距離は100マイル(160㎞)未満であり、多くの地域内集配形態として一般的な水準にある〟とセムラーは続ける。 一定台数のXosステップバン車が既に運用中だが、ET-One型車は未だ試作段階にある。この重量級車の上市モデルは本2020年中に完成する見通しであるという。 UPS社はXos社の最初のお客様の一つで、Xosのステップバン車の試験的運用を2018年から行い、現在は一定数のフリートが稼働している。これはセムラーの2018年1月の話だったが、現在、UPS社は自社専用のEV集配バン型車をXosと共同開発することになるだろうとUPS側も述べている。 Xos社は他方でミシガン州に立地するアフターマーケット自動車部品企業のアクスルテックAxleTech社と提携して2軸電動車軸eAxleの試験販売を行って来たが、その後、アクスルテックAxleTech社社はアリソン変速機社に買収されている。 装甲を施した車両で運送事業を営むルーミス装甲US社は、Xos社の顧客の一社だ。Xosでは、改造に適したシャシを利用してルーミス社向けに装甲を施した電動トラックを納め、日常のメンテナンス業務を自社の本社に付属の工場で担当している。 一方で、Xos社は数百台分規模の電池パックの製造を北ハリウッドの工場で製造する能力があるが、組立工場はテネシー州に置いている。 セムラーは、組立方式は今後の規模拡大にも充分対応可能な設計になっているので、全国のどの地域にも展開可能という。同時並行的に遠隔地の機械を操作することも可能な設計であるという。

Xos ET One車

Xos ステップバン

EV車の用途拡充に対応

セムラーは、2016年のXos社設立以前は、リバーサイドで家業であったロックハード運送会社で働いていた。 2008年、その後何回も強化されることになった重量トラックに対する排出ガス規制法案が施行された当時、セムラーの家族は向こう2、3年内に保有車両の80%を更新しなければならないことを認識した。当時の車両価格は台当り10万ドルのレベルにあった。 とても新法に対応出来る資金調達状態になかった家業の運送業は、畳むことになったのである。セムラーは友人でXos社の共同創業者となったジョルダーノ・ソルドーニと共に、この問題に対する解は電動車しかない、と考えたのである。 〝乗用車の世界では画期的な進展が見られたが、商用車分野では誰も(アメリカ国内には)この新排出ガス規制法に対する真剣な対応が見られなかった〟とセムラーは続ける。 セムラーとソルドーニの両人は、力を合わせて取り組む電動車ビジネスをソートラックスThor Trucks社とすることとしたが、設立登記に当り社名はエクソスXosとすることとして、登記上は自動車製造を目的としたソーThor工業とした。 因みに、新社名は地球大気圏の最外側、即ち外気圏exophereを意識して命名したものだ。 Xos車は、2019年のロサンゼルス・オートショーにて、上位10社のスタートアップ企業に選出され1万5千ドルの賞金を獲得している。 セルマーはこの賞金に募集した基金を加えて、Xos車の開発全般に資金を投入することを翌年決定している。 当社は本社を置くロスアンゲルス地域で、資金募集を続行している。 〝私達はバッテリーとトラック製造分野で力を尽くしたい。現在の設備は小規模の試作ラインで製品数量の拡大には制約があるが、各方面の試験運用目的の需要には充分応えられる〟とセムラーは言っている。

(表1)Xos電動トラック主要諸元 *1)レンジ= 1 充電走行距離

良いタイミング

Xos車は、カリフォルニア州ならではの大気保全規制に対応して成長分野の乗用車の需要に刺激を受けて、普及する筈の商用車だ。 中国のBYD社は競争相手で米国にも進出しており、バス分野で相当台数の実績を挙げている。 BYDの主たる顧客層は市営交通機関だ。最近、BYDはロサンゼルス市と130台の契約を交わし、別にアナハイム市から40台を受注している。 各種統計を手掛けているピッチブック・データ社が2019年8月に表わした移動技術産業年報によると、Xos社とそのグループ企業は電動商用車市場に決定的変化が起こるその時に新市場に参入したと評されている。 ピッチブック社で調査分析担当のアサド・フサインによれば、中大型の電動トラック市場は2025年には現在の15倍に成長すると予測されている。しかし、電動トラックの普及には充電拠点の整備が必要で、鶏が先か卵が先かの議論に似た課題がある。 〝現在、アメリカで普及している充電拠点の大部分は個人所有の乗用車用であり、商用車向けの設備としては不向きである。しかし、電動トラックの数が増えればこれに適した設備も増えるだろう〟とフサインは予測する。 サムソン・アモーレ&ココ・フアン 共著2020年3月6日(ロサンゼルス・ビジネス・ジャーナル誌の許諾を得て邦訳転載)フレートライナーFreightliner車の場合

アメリカでは、eTRUCKに特化した新興(スタートアップ)企業の動きが活発である一方で、既存の伝統あるブランド車でも将来を見据えて電動化に備える動きは確実に動いている。フレートライナーFreightliner車(社)は市場占拠率も高い伝統ブランドの一つだが、20世紀の末期に独ダイムラーDaimler社が資本傘下し後に吸収合併した経緯により、現在は世界のダイムラーグループの北米を中心とした地域の重要プレイヤーである。長く親しまれてきたブランドはそのままに、北米で発達したトラック文化伝統を忠実に守っている。即ち、大型車にあっては〝セマイ(Semi)〟と通称されるボンネット型セミトラクタのスタイルを守り、中型車領域ではボンネットを有する単車形式を守っている。 電動化もこうした外観デザインは踏襲しつつ、現在のところは純バッテリーでの電動化(BEV)を指向して2021年から市販開始を予定している。

Daimler ノースアメリカのFreightlinerフレートライナーeTruck(左)(表2)フレートライナー Freightliner車の電動車の概要(右)

ケンワースKenworth車の場合

アメリカの地場資本トラックメーカーとして健闘しているのはパッカーPACCAR社で、製品ブランドはここで紹介するケンワースKenworth車の外にピータービルトPeterbilt車がある。電動化に名乗りを挙げたのはケンワースKenworth車の方だ。電動パワートレーンについては、いわゆるティアワン/アプライヤ-のメリターMeriter社の名が挙がっている。因みに、メリター社は創業110年の歴史を誇る名門企業だが、2020年1月に2010年の創業以来電動パワートレーン用コンポーネントの開発・供給を行って来たトランスポーテーション・パワー社(商標登録〝トランス・パワーTransPowerR〟)の全株式を取得して自社系列に組み入れたことを発表している。

Paccar 社のケンワースKenworth T681E型車(左)(表3)ケンワースKenworth車の電動車の概要(右)

アメリカのトラックに電動化の動きが静かに広がる兆しが見える。前月号からこの動きを紹介しているが、2回目の今回でも未だ全てを紹介しきれていない。来月号にもう一回続きを紹介したい。