国産初の連節バスを横浜市に納車日本の道路事情を踏まえたハイブリッド型連節バス

月刊ITV 2020年3月号

日本の道路事情を踏まえたハイブリッド型連節バス

連節バス…日野自動車

国産初の連節バスを横浜市に納車

日野自動車㈱は、大型路線ハイブリッド連節バス「日野ブルーリボンハイブリッド連節バス」を横浜市に納車した。国産の連節バスとしては第1号車となる。 いすゞ自動車と共同開発(2019年5月24日発表)した「日野ブルーリボンハイブリッド連節バス」は、日本の道路事情を踏まえた車両寸法とし、ハイブリッドシステムの採用により省燃費を実現している。また、ドライバー異常時対応システム(EDSS:Emergency Driving Stop System)を標準装備するとともに、乗降性やバリアフリーにも配慮している。環境負荷低減に寄与しながら、安全かつ効率的な大量輸送を叶え、地域の移動需要増大や回遊性向上といったニーズに貢献するもの。 横浜市交通局の城局長は、同車両の導入について、「横浜市では、都心臨海部の回遊性やまちの魅力を高めるため、街のシンボルとなり大量輸送が可能な連節バスを導入することとしました。今回、横浜市交通局が国産連節バス1号車を導入できたことをうれしく思います。横浜の空と海をイメージする青のボディで環境にも配慮されたこの『ベイサイドブルー』が、都心臨海部の新たなバスネットワークを形成し、多くの方々にご利用いただけることを期待しています」と語っている。 日野は、「もっと、はたらくトラック・バス」をスローガンに掲げ、その実現に向けて「安全・環境技術を追求した最適商品の提供」「最高にカスタマイズされたトータルサポート」「新たな領域へのチャレンジ」の3つの方向性に注力している。ユーザーや社会にこれらの価値を継続的に提供していくために、多様化するユーザーニーズにきめ細かく応えるべく今後もチャレンジを続けていくとしている。車両概要

・名称:日野ブルーリボンハイブリッド連節バス・エンジン:A09C-K1265kW(360PS) ・トランスミッション:7速AMT ・車両寸法:全長17.99m×全高3.26m×全幅2.495m ・車両総重量:24.515t ・最大軸重:11.805t ・乗車定員:113名

横浜市に納車された日野ブルーリボン ハイブリッド 連節バス「ベイサイドブルー」イメージ

カンダホールディングスに「eCanter」を納車

EV車…三菱ふそう

近距離の小口配送業務などに活用

三菱ふそうトラック・バス㈱(MFTBC)は、2020年1月29日にカンダホールディングス㈱(本社:東京都千代田区/原島藤壽社長)のグループ企業のカンダ物流㈱ならびに神協運輸㈱へ電気小型トラック「eCanter」2台を納車し、同日にカンダHD本社で車両の引渡式を開催した。 カンダHDは、物流を通じて社会の発展に貢献するという経営理念のもと、環境に向けた取り組みを積極的に進めている。同社はこれまでにもNGV(天然ガス自動車)やハイブリッド車を活用しており、新たな環境対策として排出ガスゼロの小型電気トラック「eCanter」を配送用トラックとして導入したもの。今回納車された「eCanter」は、近距離の小口配送業務などの運行に活用する予定である。「eCanter」は、従来のディーゼル車と比較して騒音がなく、振動も少ないことから、ドライバーへの精神的・身体的な負担も軽減でき、労働環境のさらなる改善も期待されている。 MFTBCの丹野誠南関東・甲信ふそう社長は、「本日のカンダ物流様、神協運輸様へのe-Canter納入は、ドライバー不足、労働環境改善、地球温暖化対策など大変重要な課EV車…三菱ふそう話題のニュートラック新製品情報・新情報カンダホールディングスに「eCanter」を納車近距離の小口配送業務などに活用題解決への一歩であり、お客様と車両供給元が課題解決に向け、手を携えて取り組むといった意味で大変意義深いものと確信しております。私ども三菱ふそうは、今後も物流事業様の抱える課題解決に、少しでもお役に立てるよう努めて参る所存です」と述べている。

カンダ物流に納車された電気小型トラックeCanter」

環境に優しく経済性に優れた「eCanter」について

電気小型トラック「eCanter」は、今日の都市が抱える騒音や排出ガス、CO2低減の課題を解決する答えとして、三菱ふそうが開発した車両である。既に日本国内で、48台が稼働中で、日米欧で合計100万キロ以上の走行実績があり、環境に優しく経済性に優れていることが証明されている。 「eCanter」は、車両総重量7.5トンクラスで、急速充電の場合約1.5時間、普通充電では約11時間の充電で、航続距離は約100㎞を確保している。電気駆動システムには、モーター(最大出力135kW、最大トルク390Nm)と、370V・13.8kWhの高電圧リチウムイオンバッテリーパックを6個搭載している。

神協運輸に納車された電気小型トラック「eCanter」

三菱ふそう…エレベーター付きバスが国交省大臣賞を受賞

受賞…三菱ふそう

利便性と快適性を追求したバリアフリー車両

三菱ふそうトラック・バス㈱(MFTBC)の大型観光バス「エアロエース」エレベーター付きバスがバリアフリー化推進功労者大臣表彰を受賞した。 この受賞は、日本初の空港連絡バスへの導入を行った開発時の協力者である東京空港交通㈱と開発・製造を行った三菱ふそうバス製造㈱、そしてMFTBCの3社合同での受賞となる。 受賞…三菱ふそう話題のニュートラック新製品情報・新情報利便性と快適性を追求したバリアフリー車両としてエレベーター付きバスが国交省大臣賞を受賞受賞に際して、「スロープ+車内エレベーターで車いすのまま地上から約1.35メートルの高さにある客室に移動し、専用スペース(6座席を取り外して車内エレベーターを設置し4座席を折りたたんで車いす席を整備)に固定される仕組みのバスを開発したことで、空港のリムジンバスによる移動の可能性が高くなった」との評価を受けている。 MFTBCの松永和夫代表取締役会長は、「エレベータバスの開発は、『人にやさしいバス』のコンセプトの構想を基に、東京空港交通様の強い後押しもあり開発に着手致しました。商品化迄には4年間を要しましたが、各バス運行事業者・製造メーカ各位のご協力により 発売にすることが出来ました。今後もエレベータバスの一層の玉成に邁進したいと考えております」と語った。

授賞式の様子。赤羽一嘉国土交通大臣(左)とMFTBC松永和夫代表取締役会長(右)

東京空港交通が導入したバリアフリー車両の「エアロエース」エレベーター付きバス

大型観光バス「エアロエース」エレベーター付きバスについて

車内にエレベーターを設置することで、雨天の乗降時に雨に濡れない、車いすのまま乗車が可能等の利用者の快適性を向上し、さらに通常の乗降場所での乗降が行えるといった、従来の車外リフトの課題を解決した車両として、2018年に車両メーカーとして日本で初めて発売を開始している。国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰について

国土交通分野でのバリアフリー化の推進に貢献が認められた個人または代表を表彰し、優れた取り組みについて広く普及・推奨することを目的として、平成19年度に創設された表彰制度である。

スロープ+車内エレベーターで車いすのまま地上から客室に移動できる

ベクセス…「ユニバーサルトイレカー」を発表

トイレカー…ベクセス

電動リフトを装備した豪華仕様のトイレカー

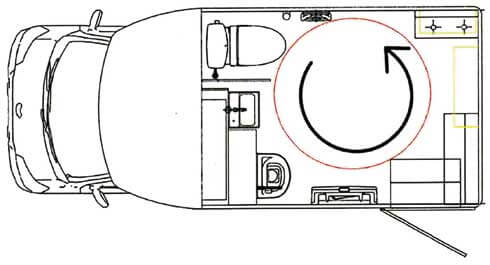

仮設機器レンタルを扱うベクセス㈱(本社:静岡県浜松市/横山哲郎社長)は、新たに「ユニバーサルトイレカー」を開発し、2020年2月に幕張メッセで開催された“第7回ライブ・エンターテイメントEXPO”に出展した。 ベクセスでは、屋外イベント会場用レンタル商品として仮設トイレをはじめ、手洗いユニット、スクリーンシートなどを扱っており、トイレカーもその一環の商品で、「ユニバーサルトイレカー」は、電動リフトを装備し車イスでの利用にも対応している。清潔感のある室内には、ベビーベッド、ベビーチェア、ウォシュレットが設備されている他、室内で車イスが360度開展できるスペースも確保されている。 同社は、屋外ロケや花火大会、式典、スポーツ大会など、多彩な用途に対応できる「多目的トイレカー」や「7ブーストイレカー」などのレンタルトイレカーをシリーズ化している。トイレらしくない外見で、自宅のトイレと変わらない使い勝手は、イベトイレカー…ベクセス話題のニュートラック新製品情報・新情報電動リフトを装備した豪華仕様のトイレカー「ユニバーサルトイレカー」を発表ント会場での来賓用としても利用可能な豪華仕様となっている。また、同社のトイレカーは“グッドデザイン賞”や“日本トイレ大賞”を受賞している。

電動リフトを装備した車イス対応のトイレカー「ユニバーサルトイレカー」

出展ブースでは、「新たに車イスに対応したユニバーサルトイレカーをシリーズに追加したことでさらに幅広いユーザーに対応できます。また、今後はレンタルだけでなくトイレカーの販売も行っていく予定です」と担当者から説明を受けた。 なお、ベクセスはトイレカーの他、、住宅建築現場用として確認看板、ガードフェンス、ミスト付サンシェードを、住宅リフォーム現場用として自立式看板、組立式トイレ、風呂シャワーなどのレンタルも扱っている。

「ユニバーサルトイレカー」は室内で車イスが360度開展できるスペースが確保されている

グッドデザイン賞”を受賞した「多目的トイレカー」

7室のトイレを搭載した「7ブーストイレカー」

最近のアメリカeトラックの動き

商用車分野での電動化の動き

商用車分野での電動化の動き・・。わが国では現実解としてトラック及びバス両車種でハイブリッド車HVの普及が進む。一方、バスでは燃料電池車FCVも普及方向にある。海外ではどのような状況にあるか。今回は北米アメリカの事例を紹介する。Nikola車の場合

スタートアップ(新興)企業のNikola Motor Corp.ニコラモーター社は、2014年にアリゾナ州フェニックスで立ち上げられた若い企業だ。この企業名と車名は、1856年に当時のオーストリア帝国・現在のクロアチアで誕生し、後にアメリカに移った電気技術者であり発明家として活躍し、1943年に没したニコラ・テスラNikola Teslaのファーストネームに由来する。因みに、ファミリーネームのTeslaは、同じくアメリカの新興自動車企業テスラTesla社の名称になっている。 ニコラ・テスラは、交流電気方式に始まり誘導モーターから蛍光灯などに及ぶ広範な発明を行って、今日に及ぶ電気社会の基礎を築いた。磁束密度の単位〝テスラ〟は彼の名前に由来する。ニコラ社のトレヴァー・ミルトンCEO

ここでは、ニコラ社のホームページに掲載されている同社トップの紹介文を引用する・・ 「彼はCEOとして日夜ニコラ社の経営最高責任者の任に当たっている。ニコラ自動車会社の立ち上げ前は、ディーハイブリッドシステム社dHybrid SystemのCEO職にあった。この企業は天然ガス貯蔵システム技術を扱う企業だったが、アメリカの最大鉄鋼メーカーであるワーシントン社に買収吸収された。ミルトンCEOは、ここ7年間をクラス8大型トラックの世界に奉じ、ディーゼルエンジンとその排出ガスの再評価を行った後、天然ガス及び水素ガスの高圧貯蔵方式の世界に踏み込んだ。彼はいくつかの関連特許の保持者でもあり、彼のそれまでの経歴は大型トラックのグリーン化に資することとなった。」 「ミルトンは持ち株比率で支配力を維持し、研究開発の陣頭指揮を執ってきた。そして、ニコラ車の商品構成について初期の組立を行った。彼はNikola One車の殆どの部品について設計段階から関与したが、その領域はモーター/スターター、インバーター、制御システム、DC・DC変換システム、モーター用ギヤボックス、温度制御システム、バッテリー、そしてインフォテイメントシステム等広範囲に及んでいる。実績に裏付けられたミルトンの経歴と知見は、困難を伴う新事業の立ち上げ期に情熱的に注力された。 ミルトンは、英語はもとよりポルトガル語にも堪能でスペイン語も充分使いこなすが、これはこれまでのプエルトリコとブラジルに在住した経歴の賜である。彼は、Nikola Motor社の発足から今日まで、燃料電池式電動トラックFCEVの予約額が140億ドル(1兆5400億円、1ドル=110円換算)の企業に育てた。」(引用おわり) ここでお断りしておくが、上記の予約ベースの金額のベースとなる車両単価が明らかで無いので何台の予約を受け付けているかは不明としておく。因みに、ベルギーのビール大手企業・アンハイザー・ブッシュ・インベブ社から800台の予約を受け付けているとの報道もある。

Nikola Motorニコラ自動車コーポレーションの創業者で起業家でもあるトレヴァー・ミルトンCEO

ニコラ車の商品構成

さて、ニコラモーター社は、現在まで大型トラックに特化し電動化を燃料電池FCV方式を本命とし、純バッテリー式電動車BEVも扱うことで活動中である。既にNikola One、Nikola Two、Nikola TREの3車種を製品化し予約を受付中だ。 上記のように、相当数の予約が入っており相当な多額の金額に積み上がっている模様である。予約金の支払いは義務づけていないが、予想される売上げ金の多寡は量産化に向けた設備投資等の原資について融資を受ける有力な〝状況証拠〟になっていることは想像に難くない。 更に、本2020年より、スポーツ多機能車SUV機能を満載した乗用トラック(クルーキャブ・ピックアップ)〝Badger車〟をラインアップに加え予約受付を開始する。世界的なSUVブームは、FCEV+BEV方式車の参入で新たな時代に突入することになるだろうか。 以下に、Nikola車の商品別の特徴を紹介しよう

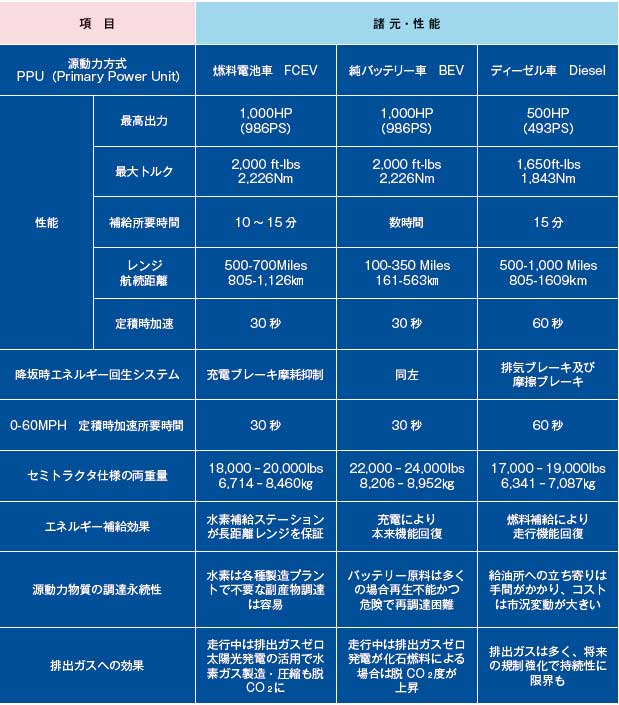

(表1)Nikola社の製品構成 出典:Nikola社HP。翻訳と作表=筆者

Nikola One

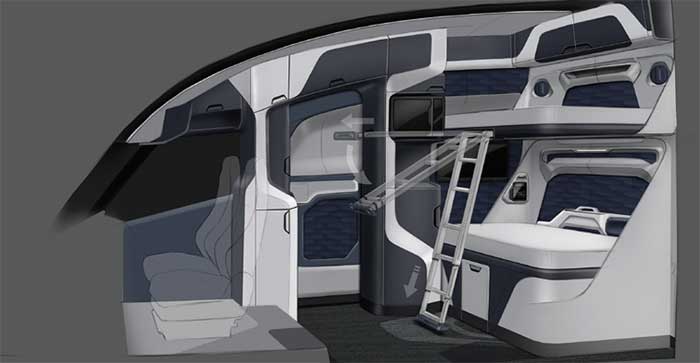

当社の旗艦車(フラッグシップ車)の位置付けと見ることが出来る。大陸横断のような長距離運行にも供する事が出来るレンジ(無補給航続距離)性能が謳われている。燃料電池の圧縮水素の貯蔵による走行に加え、充分な容量のバッテリーによる走行の合計値は1,000㎞超と発表されている。 キャブオーバー型デザインは欧州で一般的な形状とは異なり、前面に傾斜をもたせている。出入ドアは前後の中央付近に配置されている。キャブは必要十分な空間を確保し、内後部には〝フルサイズベッド〟を上下二段に組み込んで大陸横断のような長距離運行にも充分耐える居住性を作り込んでいる。アメリカでは夫婦で運転を交替しながら、1週間で大陸横断往復運行をこなすような働き方も希では無いから、こうした大型キャブ搭載車は一定の需要が見込まれる。 各部に新機軸が満載されている。 前後アクスルは全て独立懸架式を採用している。これは、シャシの空間利用を限界まで追求して、バッテリーなどの重量部品を低位置に搭載する為の設計方式と言えよう。水素燃料タンクはカーボンファイバー製の耐圧式でキャブ後面に沿って積み重ねられている。 高度な運転者支援システムや外部との電子的交信システムは、最新のものが搭載されており、安全と高度なアップタイム(稼働率)追求姿勢が読み取れる。

Nikola Oneはニコラトラックの旗艦車。ドアが側面中央部にある、欧州車にも見られない特徴あるキャブオーバー型デザインはアメリカでは特に斬新に映る。大陸横断のような長距離運行に耐える航続距離(レンジ)があり、キャブ後部にフルサイズベッドを二段に作り込んだ居住区もある。予約受付中

キャブオーバー型デザインとしたのは、長距離運行用にも耐える航続距離から従来のディーゼル車同様に大陸間横断運行にも利用出来るこの車が、これま

での車では出来なかった一体構造の優れた居住性を提供できることもこの車の〝ウリ〟としている。彼の地の長距離運航車のドライバーは夫婦単位も珍しい

ことではない、従来車では箱形の居住区をキャブ後部に付け足すような造りだったが、この車は一体型でもベッドは〝フルサイズ〟を謳っている

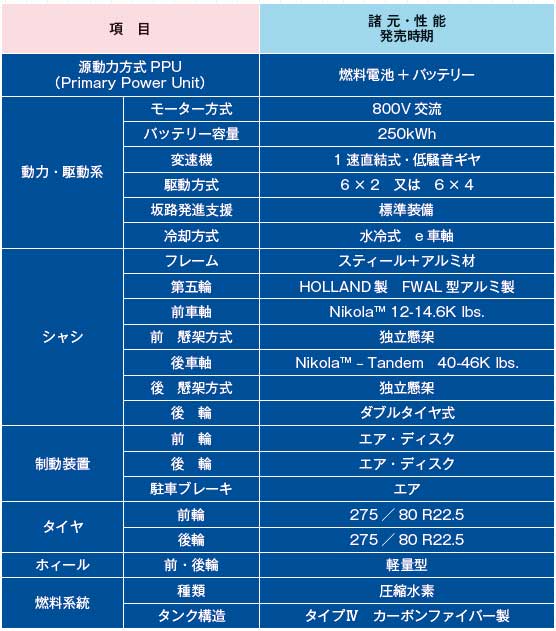

(表2)Nikola One大型セミトラクタ車の主要諸元・性能 出典:Nikola社HP。翻訳と作表=筆者

Nikola Two

こちらはショートキャブで、その外観前面はNikola One車に類似しているが大きな空間の後部居住区は省略されている。主たる用途は短・中距離の集配・運航を意識した企画であることが読み取れる。 主動力方式は燃料電池FCEV式、純バッテリーBEV式に加え、敢えてディーゼルエンジン搭載モデルも揃えている。どこからディーゼルエンジンが供給されているかはここでは不明としておく。 三方式の併売表明をどう解釈するかについては、意見が分かれるだろう。夫々の車両価格の明示はHP上で明らかで無いのであくまで推測だが、連邦政府の新動力車(FCEVとBEV)への補助制度による補助金の多寡にも関係するが、意外に価格差が大きくないとすれば、やはり新動力車への注目が集まるのではないか。

Nikola Twoの外観。短・中距離運行向きの用途に供される。いわゆるショートキャブだが、出入りドアは後部に寄せて設けられている。動力方式を三種から選択出来るとしたのは、幅広い顧客層に新興Nikola車(社)を印象付ける狙いがあるか。これも予約受付中

Nikola Twoのコックピット。意外にあっさりしたレイアウトながら、デジタル化は当然として、運転者支援システム、コネクティヴィティなど最先端システムが搭載されている。太いフロントガラスの支柱が気になる・・

(表3)Nikiola Two大型セミトラクタ車の主要諸元・性能 出典:Nikola社HP。翻訳と作表=筆者

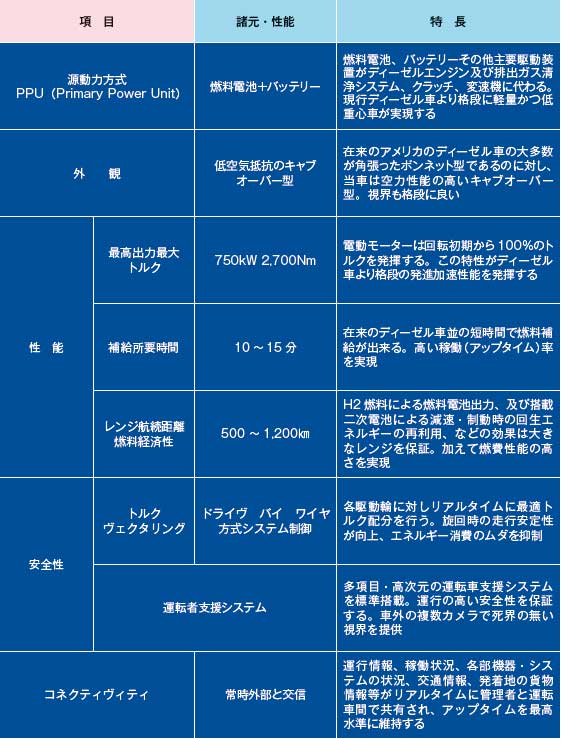

Nikola TRE

この車のキャブは、前記の2車と趣を異にしており、在来の欧州の大型トラックのキャブに類似している。ニコラ社が公表した1月20日のプレスリリースによれば、Nikola TRE車は独ウルム市で製造する計画であるという。燃料電池+バッテリーという新動力源方式はしっかりと継承しつつ、コストを抑制して普及を加速させる意図が読めるような気がする。

Nikola TREは欧州の大型トラックのキャブに類似したデザインだ。最近のプレス向け発表によれば、ドイツのウルム市で生産を計画中とある

Nikola TREのコックピット。左右側面の外部カメラはコックピット内部の縦長のモニターに死界のない映像を常時提供する。このキャブデザインは、Aポストとドライバー視点の相対位置関係で、視界は良好と見える。これも予約受付中

(表4)Nikola TRE大型セミトラクタ車の主要諸元・性能 出典:Nikola社HP。翻訳と作表=筆者

Nikola Badger

冒頭でも触れたように、世界的なSUVブームはこの車の参入で上級仕様車で新たな段階に進むことになるだろう。動力方式以外にもサスペンションに全4輪独立懸架方式を採用するなど走破性の格段の向上も大きな特長だろう。

Nikola Badgerは本2020年から予約受け入れを開始した最新モデル。世を挙げてSUVブームだが、燃料電池搭載のFCVモデルはこの車が一番乗り・・

(表5)Nikola Badger車の主要諸元・性能 出典:Nikola社HP。翻訳と作表=筆者 注1)性能については標高、電圧等の影響で変動がある 注2)換算値は四捨五入の関係で合計値に不一致あり