デンヨーとトヨタが水素で発電する燃料電池電源車を共同開発し実証運転を開始

月刊ITV 2020年10月号

発行:令和2年10月1日

発行所:(株)日新(HP)

執筆:大島春行・大西徳・伊藤慎介・井上元・岡雅夫・佐原輝夫・鈴木純子・中田信哉・西襄二・宮代陽之・谷田裕子

表紙・レイアウト:望月満

記事&編集:横路美亀雄・於久田幸雄

デンヨーとトヨタが水素で発電する燃料電池電源車を共同開発し実証運転を開始

CO2排出量削減を通じ環境に配慮し、連続約72時間給電などにより災害対応にも貢献

トヨタの小型トラック「ダイナ」をベースにしたFC電源車(完成車両イメージ)

デンヨー(株)とトヨタ自動車(株)は、水素を使って発電する燃料電池電源車(FC電源車)を共同開発し、今後、実証運転を通じて実用化に向けた取り組みを進めていくことになった。この取り組みは、環境省のCO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業の採択を受けて実施するもの。 地球環境問題を経営の重要課題のひとつとして位置づけて積極的な取り組みを進めているデンヨーとトヨタは、温暖化防止に向けたCO2排出量の削減や大気汚染防止のためには、商用車・産業車両の燃料電池化が必要であると考えている。また、電動車が社会システムの中において提供できる重要な価値のひとつとして、災害発生時や屋外イベントなど様々な場面において、必要な時に必要な場所で大量の電力を供給することができる機能が挙げられている。両社はこのような可能性をより一層追求するため、このほど、環境性能に優れたFC電源車を共同で開発した。 現在使用されている電源車の多くは、走行・発電といった動力源にディーゼルエンジンを用い、化石燃料をエネルギーとしているため、走行時・発電時に温室効果ガスのCO2や窒素酸化物(NOx)などの環境負荷物質を排出する。これに対しFC電源車は、動力源を燃料電池にすることにより環境負荷物質の排出がゼロになるとともに、連続約72時間の給電や発電の際に生成される水のシャワーなどへの活用が可能となる。 今回、共同開発したFC電源車は、トヨタの小型トラック「ダイナ」をベースに、動力源には燃料電池自動車(FCV)MIRAIに搭載されているFCシステムを活用し、電力供給のためにデンヨーが環境省補助事業により開発したFC専用給電機器が搭載されている。また、長距離移動・長時間発電を可能にするため、水素を約65㎏(水素タンク27本)搭載している。 両社は、2020年9月より実証運転を行い、従来型のエンジン式発電機と比べて、様々な負荷機器への影響、CO2の排出削減量などFC電源車ならではの効果を検証する。 デンヨーは、企業の社会的責任として環境と調和した事業活動を積極的に推進し、移動式(可搬形)発電機のトップメーカーとして、燃料電池式製品の開発にも積極的に取り組んでいる。 またトヨタは、SDGsの目指す持続可能な社会づくりに貢献するための活動のひとつとして、走行中CO2排出量の大幅削減を掲げており、今後も電動車の技術開発と普及促進に尽力していくとしている。 なお、環境省補助事業は、環境省の「CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業」のこと。また、SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年9月の国連総会で採択された、2030年までの国際目標で、持続可能な社会を実現するための17個の目標(社会課題)を包括的にまとめたものである。FC電源車の基本スペック

▼車両 ・全長×全幅×最高地上高…6.380×2.220×2.240m ・総重量…7.265t ▼搭載水素 ・高圧水素タンク本数…27本 ・タンク内容積…1,626L(リットル) ・水素貯蔵量…約65㎏ ▼給電機能 ・定格出力…三相出力・単相出力合計8.5kW ・供給電力量…約612kWh ・定格電圧…AC200V・AC100V ・相数/周波数…三相4線・単相3線/50・60Hz ・連続発電時間(発電時最大出力8.5kW)…約72時間(片道約100㎞・往復約200㎞の場所まで行って給電する場合を想定し、往復の走行用水素量を確保した上での発電) ▼生成水 ・最大発生量…約450L(リットル)

モビリティ社会の実現に向けたSDGsのロゴ

繰り広げられる充電サービスを巡る競争

電気自動車で先行する米中と引き離される日本③

8月27日、ホンダは新型電気自動車”Hondae”の発売を発表しました。ホンダとして電気自動車を市場展開するのは2012年のフィットEV以来となります。また、1997年のHonda EV Plus、2012年のフィットEVのいずれもリース販売となっていましたが、今回発売されるHonda eによりホンダが初めて電気自動車を市販することになります。この車両はヨーロッパの燃費規制に対応することを目的として開発されたものですが、国内でも限定1000台、451万円/495万円の価格で発売されました。9月8日時点で既に予約台数を完売するなど順調な滑り出しとなっています。 電気自動車関連でもう一つご紹介したいのはテスラModel SのチーフエンジニアだったPeter Rawlinson氏が設立したLucid MotorsがLucid Air Dream Editionを発表したことです。航続距離406/503マイルとなるこのモデルは2021年春より$169,000(約1800万円)で売り出される予定です。テスラモデルSの対抗として有力なライバルになる可能性があるとの前評判です。 さて今回の胎動する次世代ビークルの世界では、前々回、前回と引き続き電気自動車を巡る世界の動きについて解説します。今回取り上げるのは充電サービスを取り巻く様々なプレイヤーの動きです。家庭における充電サービスを巡る競争、将来のスマートグリッド化に向けた競争、急速充電の規格や出力を巡る競争などを取り上げたいと思います。

Honda e(左)とLucid Air Dream Edition(右)

EV周辺のトータルソリューションを狙うテスラ

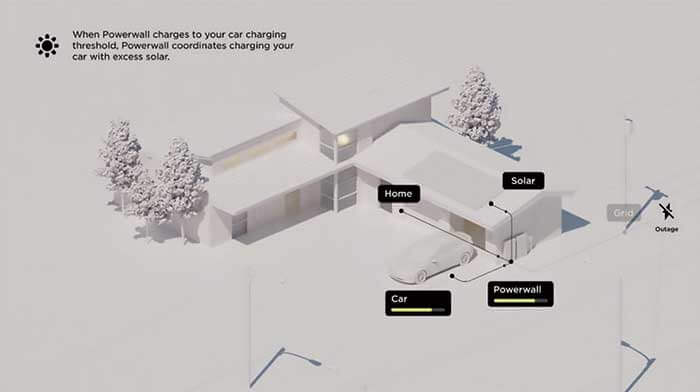

テスラのEV はオンラインでソフトウェアのアップデートが行われることで有名ですが、8 月7 日に行われた2020.32.1 のアップデートにおいて興味深い機能が搭載されました。それが“Powerwall Coordination” という機能です。テスラはEV だけでなく、太陽光発電や家庭用蓄電池(Powerwall)を販売していますが、Powerwall Coordination を使うことで停電の際に家庭において必要な電力を賄いつつ、余剰発電分をクルマの充電に回すといった制御が可能になります。 (図1)上は停電時に太陽光発電が昼間に発電している状態を示していますが、家庭とEV のそれぞれに必要となる電力量をアプリで設定しておけば、太陽光で発電した電気は設定した閾値まではPowerwall 及びEV の充電に使われます。それでも電力が余っている場合には家庭への電力供給に回されます。(図1)下は停電時の夜間の状態を示していますが、PowerwallはEV への充電を最小限に抑えて家庭への電力供給を優先するように働きます。

図1:停電時に最適な電力を家庭とEVに供給するPowerwall Coordination

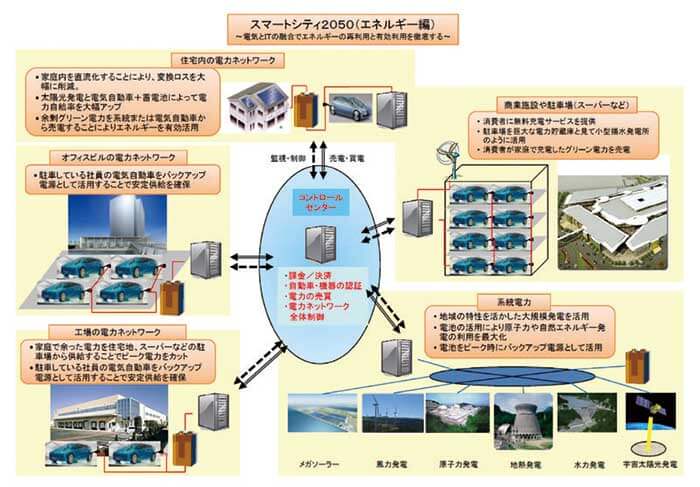

近年、台風や洪水などによって停電が発生する事例が頻繁に起きていますが、太陽光発電、Powerwall、EV(Tesla)を導入しておくことで、停電した際に家庭とEV に必要となる最低限の電力を賄うことができるのが新しく提供されたPowerwall Coordination の機能です。かつて私が経済産業省でスマートハウスプロジェクトという国家プロジェクトを立ち上げた際には、家庭用の太陽光+蓄電池+ EV を連携させる将来ビジョンを描きましたが、既にテスラがシステムとして実装し始めていることを知り、スマートグリッドがいよいよ普及フェーズに入ったと思い始めています。 そしてテスラが家庭用のシステムだけでなく、電力分野へと踏み出そうとしていることをにおわせる報道があります。8 月10 日にElectrek というメディアに掲載された記事で、” Tesla is considering a home ‘energypackage’ with solar, Powerwall, EVcharger bundle” =「テスラは太陽光、Powerwall、充電器をセットにした家庭用エネルギーサービスを検討している」と題するものです。 記事によると、テスラが潜在的なユーザーを対象に行ったアンケートの中に以下のような項目が含まれていたと書かれています。 ・テスラ社が家庭用蓄電池、太陽光発電、家庭用EV 充電器、公共充電ステーションに加えて、クリーン電力の供給も行うとした場合に利用したいと思いますか? ・お客様がお持ちのEV が毎朝一定量まで充電されていることを条件として、できる限り安価に充電するためにテスラ社が遠隔で充電するタイミングをコントロールすることを許可しますか? ・以下のどの場合であれば遠隔充電コントロールを許可しますか? ① 確実に経済的利益が得られる場合 ② 充電が無料または安くなる可能性がある場合 ③ 再生可能エネルギーの普及に貢献できる場合 このアンケートに書かれていることが事実であれば、テスラは再生可能エネルギーを活用したスマートグリッド事業(電力事業)に参入することを真剣に考えていると思われます。(図2)は私が2008 年に情報経済課に所属していた際に描いたスマートグリッドのイメージですが、将来的に太陽光発電、蓄電池、EV が普及すると、地域で電力を融通しあう新しい電力システムを構築できることを提言したものです。世界的なEV メーカーとして台頭したテスラは、次は新しい電力システムの担い手として台頭することを目指しているのかもしれません。

図2:経産省情報経済課で検討したスマートグリッドのイメージ(2008年)

家庭用充電器とスマート充電を巡る競争

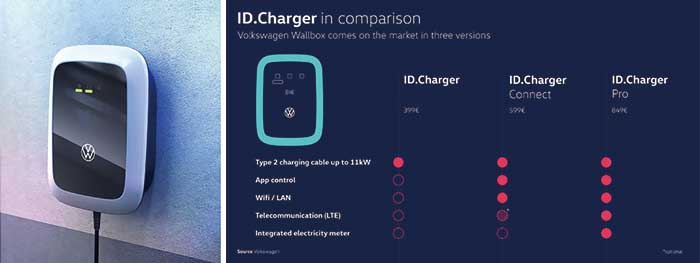

EVを皮切りに電力へと踏み出す動きはテスラだけではありません。(図3)は前回紹介したVWのEVであるIDシリーズを対象にしたID.Chargerという家庭用充電器です。ID.Chargerには399ユーロのベーシックモデルに加えて、アプリでの制御、無線LANやLTE接続機能などが搭載された599ユーロのConnect、そしてConnectに個別の電気メーターが搭載された849ユーロのProがあります。最上位機種のID.Charger Proが個別の電気メーターを搭載しているのは、社用車を使っている会社役員などのユーザーが社用車に充電する電気を別計上したいというニーズに応えるためです。 また、VWのサイトにはID.Chargerの機能として太陽光発電とEVをスマートに連携させるテスラのPowerwallのような機能を近いうちに装備できるようになると記載されています。上位機種であるConnect とProのみがそのような機能をサポートすることになるようです。

図3:VWの家庭用充電器ID.Charger

ホンダもヨーロッパで販売するHonda e向けには家庭用充電器とそれに付随するサービスを提供することを発表しています。電力会社及びスマート充電の会社と連携し、電力料金の安いタイミングで自動的に充電するe:PROGRESSというサービスを英国で始めて欧州全域に展開することを計画しています。また、ロンドンでは“動く蓄電池”としてEVを電力の負荷平準化に活用するV2G(Vehicleto Grid)の実証実験を始めており、ホンダもEVを皮切りとして再生可能エネルギーの導入と電力サービスへの参入を意識していると思われます。

図4:ホンダの家庭用充電器Honda Power Charger

ディーゼル不正の免罪符として急速充電インフラ整備に乗り出したVW

家庭用充電器に関する取り組みをいくつかご紹介しましたが、次にご紹介するのが外出先で充電する公共の充電サービスの世界です。テスラがSupercharger という急速充電サービスを展開していることは広く知られていますが、全米においてテスラに匹敵する急速充電サービスとして台頭しているのがElectrify Americaです。 このElectrify America、実はVW の子会社として事業を行っています。しかも、ID.3のような最新のEV を普及させるために設立されたのではなく、ディーゼル不正のためにVW が支払った20 億ドル(約2100 億円)を原資として2016 年に設立された会社なのです。同社は2017 年から2027 年までの10年間に20 億ドル全てをEV 充電のために投資すると表明しており、既に470 箇所の充電ステーションと2000 台を超える急速充電器を全米に配備しています。更に2021 年末までに800 ステーション、3500 台の急速充電器の規模まで急速充電サービスを拡大していく計画です。 VW がディーゼル不正を皮切りにEV シフトへと急速に舵を切ったことは前号でも述べましたが、ディーゼル不正の罰金を原資に設立されたElectrify America は全米を代表する巨大な充電サービス企業へと台頭しつつあり、IDシリーズのEV が全米でも販売されるようになれば、VW はEV に関するバリューチェーンを広くカバーする企業としてテスラに次ぐ王者になっていくかもしれません。

図5:VW子会社のElectrify America

急速充電規格CHAdeMO対CCSについての全米の状況

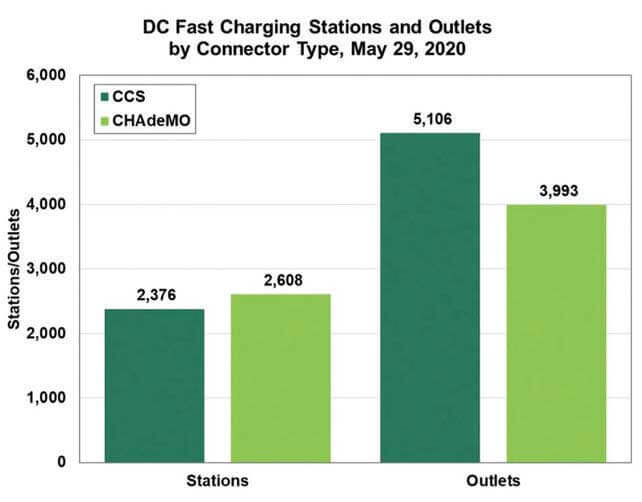

EVの急速充電の規格というと、東京電力が開発したCHAdeMOとドイツ勢が開発したCCS(コンボ方式)が世界標準となっています(ただし中国を除く)。当初はCHAdeMOが圧倒的に優位でしたが、このところの海外状況を見るとCCSに押され気味である報道が目につきます。(図6)は6月23日のInsideEV sの記事で紹介されていた全米の急速充電器の普及状況です。これを見ると充電ステーションとしてはCHAdeMOがCCSを少し上回っていますが、充電口(台数)ではCCSがCHAdeMOを圧倒的に上回っていることが分かります。記事では、CCSの充電ステーションを整備するElectrify Americaのような企業が1つのステーションに複数の急速充電器を設置していることが台数の違いに繋がっていると解説しています。また、現在はCCSに準拠したEVの方がCHAdeMOよりも多いことから、いずれはステーションの数もCCSが上回るだろうと述べられています。

図6:5月29日時点での全米におけるCHAdeMO対CCSの状況

更に別の記事ではCHAdeMO対CCSの競争をベータ対VHSの競争になぞらえ、日産が来年発売する予定のAriyaがCCS準拠になった(ただし日本ではCHAdeMO)ことを理由に、最終的にCCSに軍配が上がったとの解説がありました。コンセントやUSBなどと同様、ユーザーの利便性を考えると、EVの充電プラグや充電方式について複数の規格があることは不便です。しかし、日本が提案するCHAdeMO規格をそのまま取り入れることに抵抗したドイツ勢がCCS規格を提案し、ベータ対VHSのような競争が生まれてしまいました。競争の結果CCSが勝利を収めつつあることは、規格が統一されるという意味では歓迎すべきことですが、EV導入に対する積極性で日本が欧米との競争に負けたことを象徴しているようで個人的には非常に残念です。急速充電の出力は何kWが最適なのか?

最後にご紹介したいのは7月9日にForbesに掲載された記事“The Future OfEV Charging May Be At 50KW, Not The Gasoline Thinking’ of 250KW”です。日本語に訳すと、「ガソリン給油に近い250kW充電ではなく、50kW充電こそが理想の充電方式」というタイトルであり、充電時間の短縮化を図るために急速充電の高出力化に走ろうとする自動車メーカーと充電サービス会社の姿勢をけん制したものです。記事における主張を斜字にする形でその一部をご紹介していきたいと思います。 高出力化の競争の発端となったのはテスラが60kW版のSuperchargerに続いて120kW版(その後150kW)のSuperchargerを導入したことにあります。その後、ポルシェが自社の電気自動車タイカンのために350kW出力の急速充電器を実験的に導入したことから、それに続くようにテスラが250kW版の急速充電器の整備を始めています。テスラのSupercharger以外の急速充電器は50kWでしたが、コンボ方式(CCS)の急速充電器に高出力の規格が導入され、Electrify Americaが150kWまたはそれ以上の高出力タイプの急速充電器を整備するようになっていきました。

図 7:テスラ Supercharger(出典:Teslaウェブサイトより)

急速充電器の出力として何kWが最適なのかは非常に悩ましい問題です。ユーザーとしてはできる限り短時間に充電できるほうが望ましいですが、高出力化すればするほど充電器の価格や契約電力が上がり、加えて充電ケーブルが太くなりケーブルの取り回しの自由度がなくなっていきます。(図8)はポルシェの350kW充電ステーションですが、ケーブルの重さをできる限り感じないようにするため上から吊り下げる形をとっています。

図8:ポルシェの350kW急速充電ステーション(出典:Porsche)

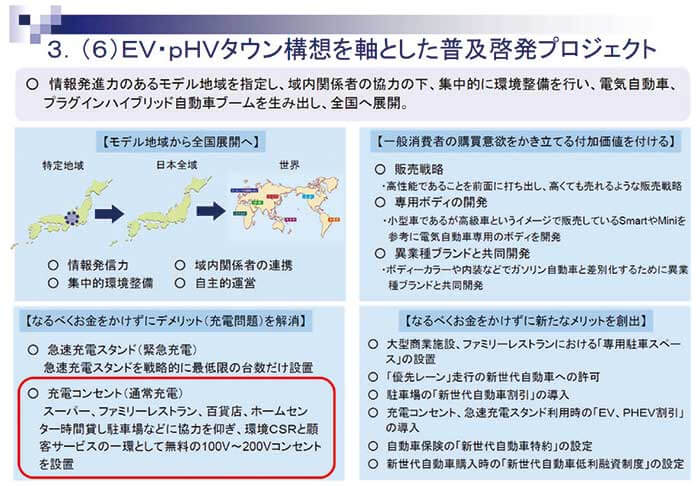

記事では普通充電器についても解説されています。 3kWから8kW程度の普通充電器は全米に広がっていったもの、滞在時間が30分から2時間程度であるショッピングモールなどの商業施設に多く設置されていったため、出力が低く充電に時間がかかることからほとんど使われなくなっていきました。本来これらの充電器は4時間以上滞在する自宅、職場、ホテルなどに導入されるべきでした。 確かに日本でもファミレスなどに200Vの普通充電器が設置されるのをたまに見かけますが、充電中の状況を見かけることはあまりないように思います。 私が経済産業省自動車課に所属していた2007年頃に“電気自動車・プラグインハイブリッド自動車タウン構想”というイニシアティブを打ち出し、レストランや商業施設などで充電できるようにすることで、EVユーザーは充電の不安が解消され、お店にとっては集客効果が狙えるという提案をしました(図9)。当時は充電時間と設置場所のマッチングがこれほど難しいと考えていなかったので、このような指摘を目にすると、充電器の稼働率を計りながら徐々に設置場所を広げていくのが戦略的に正しいのではないかと思います。 記事では高出力化に進む業界の動向を批判する指摘が続きます。 kW当たりの充電で4マイル走行できるというのが一般的な計算方法であることから、150kWの急速充電器を使えば1時間で航続距離600マイルのテスラモデル3を満充電にできると思われがちですが、それは間違いです。なぜならば4マイル走行/kW充電というのはあくまで電池が空に近い状態で充電した場合のレートであり、電池容量の半分を超えると充電レートが落ちていくためです。 リチウムイオン電池は過充電(容量を超えて充電すること)への耐性が弱く、ある程度充電が進むと発熱と過充電対策の関係から充電レートを抑えるような制御が働きます。急速充電器の出力を上げればそれに反比例するように満充電時間が短くならないのは、この制御が影響しています。また、急速充電を頻繁に繰り返していると電池の劣化に繋がりやすく、高出力化した超急速充電では電池寿命への影響も無視できなくなります。 急速充電の高出力化競争が起きているのは、EV充電をガソリン給油と同様に捉えているからです。「他の用事を済ませているときにEVを充電する」という発想に変えるべきです。 充電のスピードをほとんど気にしなくなることから、充電のタイミングとしてベストなのは自宅やホテルなどで就寝しているときです。ただし、それだけでは長距離走行した際の電池切れの不安が解消できないことから、“比較的早い充電”として40~50kW程度の充電器を増やしていくべきです。この程度の出力であれば150kWやそれ以上の急速充電器と比較して、充電器そのものの価格だけでなく、工事費や契約電力などのコストアップ要因も抑えられます。 “比較的早い充電”に適した設置場所としては20分~1時間程度立ち寄る可能性がある施設、例えばレストラン、スーパー、大手小売店などが該当します。充電するだけで精算の必要もないような簡便さが提供されることが望ましく、もし、お店が割引を適用するのであれば店内で電子決済できると更に便利です。

図9:2007年に提言したEV・pHVタウン構想から(出典:経済産業省)

長年の間、ガソリン車やディーゼル車に慣れ親しんだ我々は、クルマがEVに代わっていくときにどうしても“給油”という概念に近い発想で“充電”を考えてしまいがちです。しかし、ガソリンや軽油は非常にエネルギー密度の高い燃料であるため、ガソリンスタンドでの給油が短時間で済みます。一方、EVの電池に高出力で電気を出し入れするためには電圧と電流を上げるしか方法がありません。高電圧にするためには契約電力を上げて電圧の高い電気を引き込む必要があります。また、高電流にするためには太いケーブルやそれを支えるためのコネクターが必要になります。いずれも価格を大幅に上昇させる原因です。 そのため、長時間滞在する自宅や職場などでの普通充電を基本とし、外出先では“比較的早い”50kW程度の急速充電器を整備すべきという主張は極めてリーズナブルだと思います。 第34回、35回、36回と3回にわたって電気自動車を取り巻く世界をご紹介してきました。昨年10月から東京電力ホールディングスにおいてEV戦略特任顧問としてEVの普及に携わっていますが、最新の海外動向をまとめてみると、経産省でEVの普及に携わっていた2006年頃と比較して圧倒的に海外の取組が進んでいることに改めてショックを受けています。この14年間に日本がリードし続けていれば、テスラのようなビジネスモデルも、革新的な商用EVも全て日本発で生まれ、CHAdeMOの急速充電規格も世界標準を取れていただろうと後悔してしまいます。今や限られた分野でしか国際競争力を発揮できなくなってしまった日本企業として、どこを基軸に世界と戦うべきか、極めて高度な戦略を持つ必要性をひしひしと感じます。